Erhöhte Leberwerte sind ein häufiger Befund in der medizinischen Praxis und werden oft zufällig im Rahmen von Routineuntersuchungen oder bei der Abklärung unspezifischer Beschwerden entdeckt. Anhand eines einzelnen Leberwertes kann man allerdings nicht erkennen, ob und wie stark eine Leber geschädigt ist – sie sind lediglich ein Zeichen von schädlichen Prozessen in der Leber.

- Erhöhte Leberwerte sind wie eine Alarmanlage und ein Signal der Leber, dass etwas nicht stimmt.

- Bei fortgeschrittenen Leberkrankheiten gibt es manchmal typische Konstellationen von mehreren auffälligen Laborwerten, welche einen Leberschaden vermuten lassen.

- Eine präventive Unterstützung der Leberfunktion mit natürlichen Wirkstoffen und einem gesunden Lebensstil kann erhöhte Leberwerte vermeiden oder senken.

Wichtige hohe Leberwerte und ihre Bedeutung

Leberwerte werden im Rahmen einer Blutuntersuchung bestimmt. Dafür nimmt die Ärztin oder der Arzt eine kleine Blutprobe aus der Vene, meist in der Armbeuge. Diese Probe wird anschließend im Labor analysiert.

Im Labor werden bestimmte Enzyme, Eiweiße und Abbauprodukte im Blut gemessen, die Aufschluss über die Funktion und Gesundheit der Leber geben. Dazu gehören vor allem:

1. Aminotransferasen: AST & ALT

- AST (Aspartat-Aminotransferase): Dieses Enzym kommt in vielen Organen vor – nicht nur in der Leber, sondern auch im Herz, in den Muskeln, den Nieren und im Gehirn. Ein erhöhter AST-Wert muss daher nicht zwingend auf ein Leberproblem hinweisen, sondern kann auch durch Muskelverletzungen oder Herzerkrankungen entstehen (1).

- ALT (Alanin-Aminotransferase): Im Gegensatz dazu ist ALT fast ausschließlich in der Leber zu finden. Deshalb gilt es als leberspezifischer Marker: Steigt der ALT-Wert an, deutet das meist direkt auf eine Schädigung von Leberzellen hin (1).

Sind beide Werte erhöht, spricht das für eine Leberzellschädigung. Ein Verhältnis von AST zu ALT > 2:1 gilt als Hinweis auf eine alkoholbedingte Lebererkrankung (1).

2. Alkalische Phosphatase (ALP)

ALP ist ein Enzym, das in der Leber, den Knochen, dem Darm und der Plazenta vorkommt. Ein stark erhöhter ALP-Wert weist häufig auf einen Gallestau hin, kann aber auch durch Knochenerkrankungen bedingt sein (1).

3. Gamma-Glutamyltransferase (GGT)

Die GGT ist besonders sensibel für Leber- und Gallenerkrankungen. Sie steigt vor allem bei Störungen der Gallenwege oder bei übermäßigem Alkoholkonsum an. Anders als die ALP ist GGT jedoch nicht bei Knochenerkrankungen erhöht – das macht sie zu einem wichtigen Abgrenzungswert (1).

4. Bilirubin

Bilirubin entsteht beim Abbau von roten Blutkörperchen. Ein erhöhter Wert kann darauf hinweisen, dass die Leber den Abbau nicht mehr schafft, dass ein Gallestau vorliegt oder dass besonders viele rote Blutkörperchen zerfallen (z. B. bei Hämolyse) (1).

5. Albumin

Albumin ist ein Eiweiß, das die Leber selbst produziert. Es sorgt dafür, dass Flüssigkeit im Blut bleibt und nicht ins Gewebe austritt. Ein zu niedriger Albumin-Wert deutet meist auf eine chronische Leberinsuffizienz hin, kann aber auch durch Mangelernährung oder Eiweißverlust entstehen (1).

6. Prothrombinzeit (PT/INR)

Dieser Wert zeigt, wie gut die Leber Gerinnungsfaktoren herstellen kann. Ist die Prothrombinzeit verlängert, spricht das für eine schwere Einschränkung der Leberfunktion – ein ernstzunehmendes Warnsignal (1).

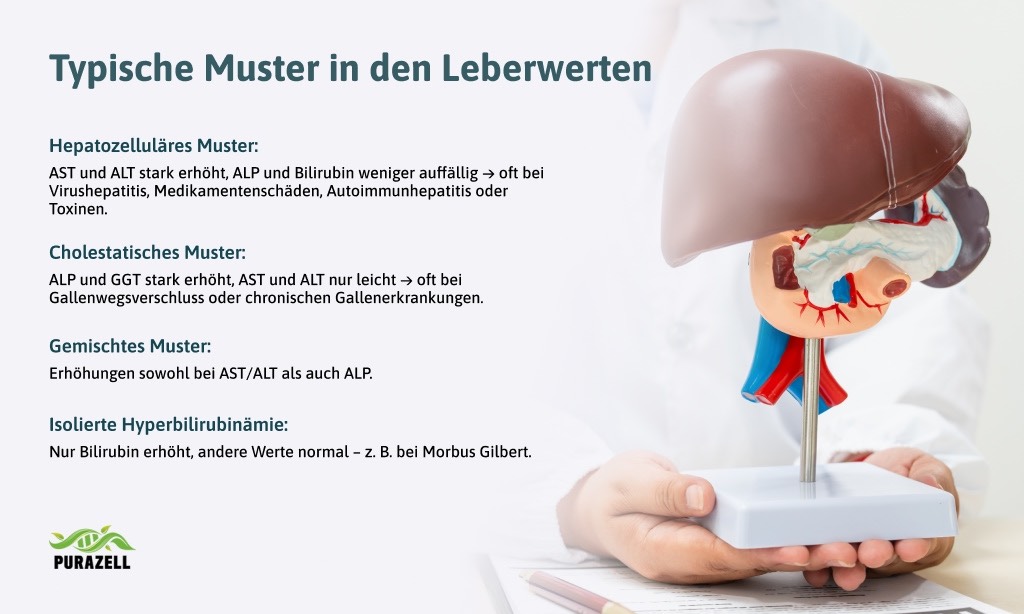

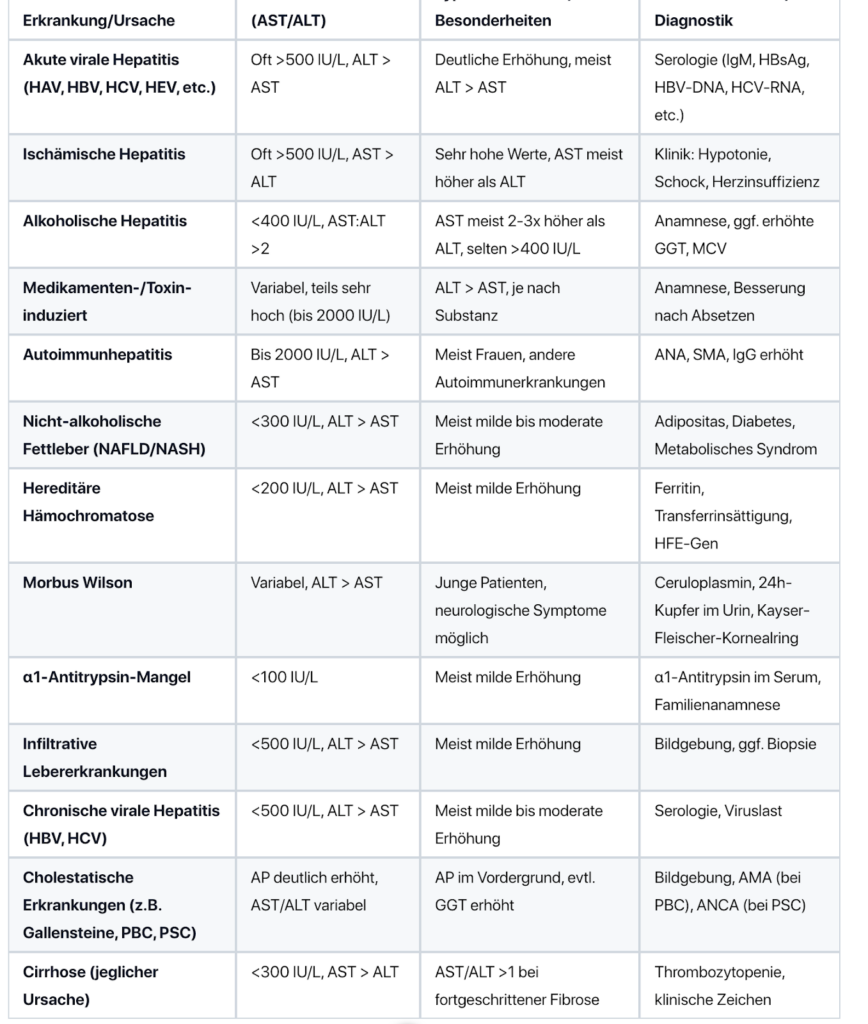

Typische Muster in den Leberwerten

Wenn Leberwerte aus dem Gleichgewicht geraten, lassen sich anhand der Kombination der veränderten Parameter Rückschlüsse auf die Art der Störung ziehen. Ärztinnen und Ärzte sprechen hier von Mustern – sie helfen dabei, die Ursache einer Leberfunktionsstörung einzugrenzen.

Hepatozelluläres Muster

Bei diesem Muster sind die Enzyme AST und ALT deutlich erhöht, während ALP und Bilirubin meist nur leicht steigen. Dieses Bild deutet auf eine direkte Schädigung der Leberzellen hin. Ursachen können eine akute oder chronische Hepatitis, toxische Schäden durch Medikamente oder Alkohol, eine Autoimmunhepatitis oder auch eine Minderdurchblutung – Ischämie – sein (1).

Cholestatisches Muster

Hier sind vor allem ALP und GGT stark erhöht, während AST und ALT nur mäßig ansteigen. Dieses Muster weist auf eine Störung im Gallenfluss hin, entweder innerhalb der Leber (intrahepatisch) oder außerhalb (extrahepatisch). Häufige Ursachen sind Gallensteine, Entzündungen der Gallenwege, bestimmte Medikamente oder eine primär biliäre Cholangitis (1).

Gemischtes Muster

Wenn sowohl die Leberzellen als auch der Gallenfluss beeinträchtigt sind, können mehrere Werte gleichzeitig erhöht sein – also sowohl AST/ALT als auch ALP/GGT. Man spricht dann von einem gemischten Muster. Dies tritt zum Beispiel bei toxischen Leberschäden, bestimmten Virusinfektionen oder fortgeschrittenen Lebererkrankungen auf, die mehrere Strukturen gleichzeitig betreffen (1).

Isolierte Hyperbilirubinämie

In diesem Fall ist nur der Wert für Bilirubin erhöht, während die übrigen Leberwerte normal bleiben. Häufig handelt es sich dabei um eine harmlose Stoffwechselvariante, wie den Morbus Gilbert, bei dem es zu einer verminderten Verarbeitung von Bilirubin kommt. Zwar kann dabei gelegentlich eine leichte Gelbfärbung der Haut (Gelbsucht) auftreten, die Erkrankung selbst ist aber unbedenklich (1).

Diese Muster sind für die ärztliche Diagnostik besonders wertvoll, ersetzen aber niemals die vollständige Abklärung. Nur im Zusammenspiel mit Symptomen, Vorgeschichte und weiteren Untersuchungen lässt sich eine zuverlässige Diagnose stellen.

Erhöhte Leberwerte Ursache: Häufige Auslöser und Risiken

Werden Leberwerte im Blutbild als „erhöht“ ausgewiesen, ist das zunächst ein Signal für eine Funktionsstörung oder Belastung der Leber – die eigentliche Ursache muss jedoch immer im Gesamtkontext ermittelt werden.

Die Gründe für auffällige Leberwerte sind vielfältig. Manche sind harmlos und vorübergehend:

- Alkoholkonsum: Schon regelmäßiger, scheinbar „mäßiger“ Alkoholkonsum kann die Leber langfristig belasten. Typisch ist ein Anstieg der GGT, oft zusammen mit einem erhöhten AST/ALT-Verhältnis (1). Dauerhafter Alkoholkonsum kann zu einer alkoholischen Fettleber, Leberentzündung oder Zirrhose führen.

- Medikamente und Toxine: Bestimmte Arzneimittel belasten die Leber und können die Werte vorübergehend oder dauerhaft erhöhen. Beispiele sind Paracetamol, Statine (Cholesterinsenker), bestimmte Antibiotika, Antiepileptika oder auch pflanzliche Präparate wie Kava-Kava. Auch Umweltgifte oder berufliche Chemikalien können eine Rolle spielen.

- Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck: Das sogenannte metabolische Syndrom gilt als einer der zentralen Risikofaktoren für Leberprobleme. Es begünstigt die Entstehung einer Fettleber, die sich in erhöhten Leberwerten niederschlagen kann. Gerade in Kombination mit Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung ist dies eine der häufigsten Konstellationen in der Praxis.

Andere können auf ernsthafte Erkrankungen hindeuten:

- Fettleber (NAFLD/MASLD): Die nicht-alkoholische Fettleber ist heute die häufigste Ursache erhöhter Leberwerte in westlichen Ländern. Auslöser sind Übergewicht, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung sowie Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus oder erhöhte Blutfettwerte. Anfangs bleibt die Fettleber oft symptomlos, kann aber zu Entzündungen und im schlimmsten Fall zu Fibrose oder Zirrhose fortschreiten.

- Virusinfektionen: Hepatitisviren (A, B, C, seltener D oder E) sind klassische Ursachen für stark erhöhte AST- und ALT-Werte. Auch andere Infektionen, die den ganzen Körper betreffen (z. B. Pfeiffer’sches Drüsenfieber), können die Leber in Mitleidenschaft ziehen.

- Gallenwegserkrankungen: Wenn die Gallenflüssigkeit nicht richtig abfließt, spricht man von Cholestase. Typische Ursachen sind Gallensteine, Entzündungen oder Engstellen der Gallenwege. Im Labor zeigen sich dabei meist erhöhte ALP- und GGT-Werte, während AST und ALT weniger stark betroffen sind.

- Autoimmun- und Stoffwechselerkrankungen: Auch seltenere Ursachen können hinter erhöhten Leberwerten stecken:

- Autoimmunhepatitis: das Immunsystem greift Leberzellen an.

- Hämochromatose: überschüssiges Eisen lagert sich in der Leber ab.

- Morbus Wilson: Kupfer sammelt sich im Körper an und schädigt die Leber.

Abbildung: Typische Ursachen und Muster von Leberwerterhöhungen (8).

Schlechte Leberwerte frühzeitig erkennen: Leberwerte hoch Symptome

Die Leber ist ein erstaunlich „stilles“ Organ: Selbst bei deutlicher Schädigung verursacht sie häufig nur unspezifische Beschwerden. Das liegt daran, dass die Leber keine eigenen Schmerzrezeptoren besitzt und eine enorme Funktionsreserve hat. Erst wenn ein Großteil des Gewebes geschädigt ist oder die Leber stark anschwillt, werden Beschwerden deutlich spürbar.

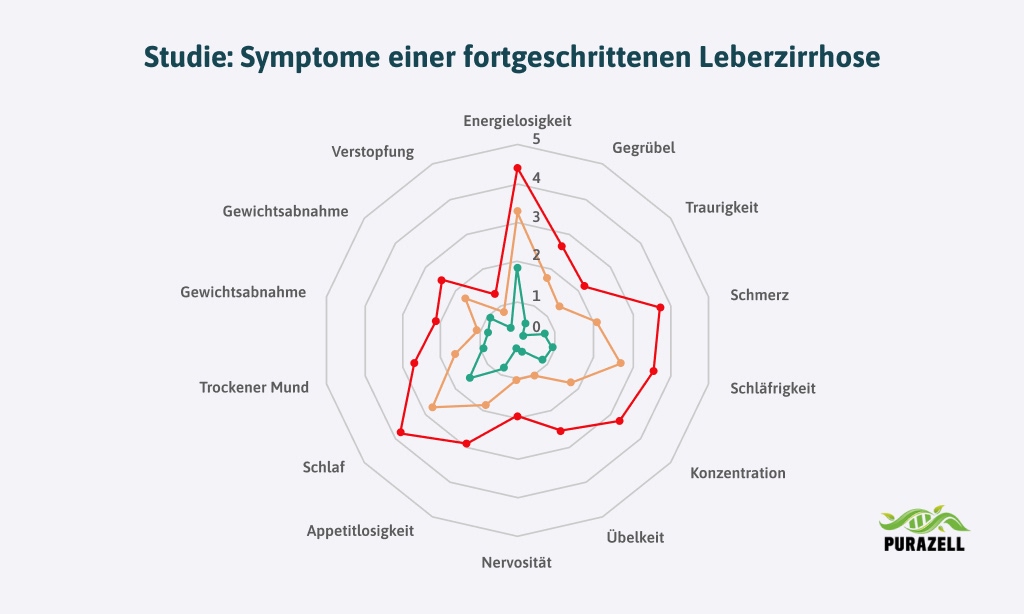

Studien (2) zeigen, dass die Schwere der Symptome oft nicht direkt mit dem medizinisch messbaren Krankheitsstadium übereinstimmt.

Das bedeutet: Auch Menschen mit scheinbar „milden“ Laborwertveränderungen können sich sehr belastet fühlen, während andere trotz schwerer Lebererkrankung vergleichsweise wenige Symptome berichten (2).

Besonders typisch und oft schon früh bemerkbar sind Symptome für schlechte Leberwerte, wie:

- Müdigkeit und Erschöpfung: die sogenannte Fatigue gilt als das häufigste Symptom bei allen chronischen Lebererkrankungen.

- Antriebslosigkeit und Energiemangel: Betroffene berichten oft, dass selbst alltägliche Aufgaben schwerfallen.

- Schlafstörungen: Viele leiden unter unruhigem Schlaf oder Durchschlafproblemen.

- Konzentrationsprobleme und Vergesslichkeit: Erste Zeichen, dass auch das Gehirn durch Stoffwechselveränderungen beeinträchtigt wird.

- Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmungen: Psychische Symptome treten bei Lebererkrankungen besonders häufig auf.

- Schmerzen: Diffuse Oberbauchbeschwerden oder Gelenkschmerzen können auftreten, sind aber unspezifisch.

- Schwindelgefühle: Teils durch eine gestörte Regulation des Kreislaufs.

Die Beschwerden lassen sich in drei Gruppen einteilen: mild, moderat und schwer (2). Besonders belastend werden in den schwersten Gruppen Symptome wie Depression, starke Erschöpfung, Schmerzen, Konzentrationsstörungen und anhaltende Sorgen empfunden (2).

Mit zunehmender Symptomlast nimmt die Lebensqualität deutlich ab – sowohl körperlich als auch psychisch (2).

Ein weiterer wissenschaftlicher Review (3) bestätigt diese Ergebnisse und zeigt, dass genau diese Symptome krankheitsübergreifend typisch für chronische Leberprobleme sind. Sie können die Funktionsfähigkeit im Alltag erheblich einschränken und belasten Betroffene oft stärker, als die Laborwerte oder der Krankheitsverlauf vermuten lassen würden.

Im fortgeschrittenen Verlauf von Lebererkrankungen zeigt der Körper oft auch deutlich sichtbare Warnsignale. Dazu gehören unter anderem geschwollene Augen, anhaltender Juckreiz, eine Gelbfärbung der Augen (Gelbsucht) sowie unerklärliche Gewichtsveränderungen.

Leberwerte zu hoch – Was tun?

Nicht selten sind erhöhte Werte nur vorübergehend, etwa nach reichlichem Alkoholgenuss, schwerem Essen oder intensiver körperlicher Aktivität. Bleiben sie jedoch bestehen, können Erkrankungen wie Fettleber, Virushepatitis oder Gallenwegsprobleme dahinterstecken.

Die Therapie richtet sich dann gezielt nach dem Auslöser: Bei Fettleber helfen Gewichtsreduktion, Bewegung und eine gesunde, leberfreundliche Ernährung. Virusinfektionen können mit speziellen Medikamenten behandelt werden, während Gallenwegsprobleme je nach Befund auch operative Maßnahmen erfordern können.

Grundsätzlich gilt für alle:

- Alkohol meiden

- Medikamente nur nach ärztlicher Absprache einnehmen

- Auf eine ausgewogene Ernährung achten

- Regelmäßig Kontrolluntersuchungen wahrnehmen

So können sich die Leberwerte oft innerhalb weniger Wochen bis Monate wieder verbessern und in vielen Fällen sogar vollständig normalisieren.

1. Natürlich stark: Wie Pflanzen die Leber schützen können

Die Leber ist ein zentrales Organ für Stoffwechsel und Entgiftung – und sie profitiert besonders von pflanzlichen Wirkstoffen. Studien zeigen, dass bestimmte Pflanzenextrakte nicht nur vorbeugend wirken, sondern auch zur Regeneration der Leber beitragen können. Besonders effektiv sind Präparate, die mehrere Substanzen kombinieren, weil sich ihre Effekte gegenseitig verstärken.

Wichtige Wirkstoffe und ihre Funktionen:

- Löwenzahnwurzel-Extrakt: Unterstützt die Leber- und Gallenfunktion, fördert die Entgiftung und regt die Verdauung an (5).

- Mariendistel-Extrakt (Silymarin): Stärkt die Leberzellen, schützt sie vor oxidativem Stress und fördert ihre Regeneration – in Kombination mit Löwenzahn ergibt sich ein doppelter Entgiftungs- und Schutzeffekt (6).

- Artischocken-Extrakt (Cynarin): Reich an Bitterstoffen, regt die Bildung von Gallensäuren an und verbessert so die Fettverdauung (7).

- Desmodium-Extrakt: Enthält Flavonoide und Saponine, die entzündungshemmend wirken und die Leberzellen schützen – besonders wertvoll bei Leberentzündungen.

- Cholin & Betain: Regulieren den Fettstoffwechsel und verhindern Fetteinlagerungen in der Leber. Betain ergänzt Cholin zusätzlich durch den Schutz des Herz-Kreislauf-Systems.

- Vitamine B2 & B6 sowie Molybdän: Unterstützen den Energiestoffwechsel und die Enzymaktivität. B2 schützt zusätzlich die Zellen vor oxidativem Stress.

- Taurin & Glycin: Fördern die Entgiftung, binden Gallensäuren und stabilisieren die Leberzellen auf molekularer Ebene.

Einzeln wirken diese Substanzen schon positiv – im Verbund aber verstärken sie sich gegenseitig. Dadurch entsteht ein Schutzschild für die Leber, das nicht nur die Regeneration unterstützt, sondern auch den Stoffwechsel optimiert und die Verdauung erleichtert.

Grafik: ähnlich wie bei Krampfader artikeln ein kreis der die Wirkstoffe Löwenzahnwurzel, Mariendistel, Artischocke, B2, B6, Taurin, Glycin und Cholin verbindet so in der art: (ist chatgpt daher taurin 3 mal drin was quatsch ist)

2. Hausmittel: Leberwerte natürlich zu Hause senken

Eine gesunde Ernährung, Bewegung und Alkoholverzicht sind die Basis für eine starke Leber. Doch auch einfache Hausmittel können helfen, die Leber zusätzlich zu entlasten und ihre Regeneration zu fördern. Viele wirken nicht direkt in der Leber, sondern unterstützen über das Nervensystem, die Verdauung oder den Flüssigkeitshaushalt – was wiederum der Leber zugutekommt.

1. Leberwickel – Wärme für den Oberbauch: Ein feucht-warmer Wickel, etwa mit Heilerde oder ätherischen Ölen, wird auf den rechten Oberbauch gelegt, wo die Leber sitzt. Die Wärme regt die Durchblutung an, entspannt die Muskulatur und kann krampflösend wirken.

2. Kräutertees und Zitronenwasser: Traditionell gelten Mariendistel, Artischocke, Löwenzahnwurzel, Zitrusfrüchte und Kamille als „Leberpflanzen“. Sie enthalten Stoffe, die die Leberzellen vor Giftstoffen schützen, die Regeneration geschädigter Zellen unterstützen und die Galleproduktion anregen können. Während konzentrierte Extrakte oder Kapseln besonders wirksam sind, können auch Tees einen wertvollen Beitrag leisten und die Leberfunktion sanft unterstützen.

3. Viel trinken – die einfachste Entlastung: Die Leber ist eng mit den Ausscheidungsorganen verbunden. Wer ausreichend Wasser trinkt, unterstützt die Niere dabei, Giftstoffe auszuscheiden, entlastet die Verdauung und fördert die Gallenproduktion. Schon das regelmäßige Trinken von Wasser oder ungesüßtem Kräutertee sorgt dafür, dass die Leber effizienter arbeiten kann – ein einfacher, aber äußerst wirkungsvoller Beitrag zu gesunden Leberwerten.

3. Gewichtskontrolle: Übergewicht ist einer der größten Risikofaktoren für Fettleber

Übergewicht gehört zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer Fettleber. Schon wenige Kilos zu viel können die Leber belasten, da überschüssiges Fett nicht nur im Bauchraum, sondern auch direkt in den Leberzellen gespeichert wird.

Besonders gefährlich ist das sogenannte viszerale Fett im Bauchraum, das Stoffwechselprozesse stört und Entzündungen fördert.

Die gute Nachricht: Bereits eine Gewichtsabnahme von 5-10 % kann die Leberwerte deutlich verbessern und die Fettleber zurückbilden. Entscheidend sind dabei keine Crash-Diäten, sondern wie bei allen Methoden, um die Leber sanft und natürlich zu unterstützen, langfristige Veränderungen:

- eine ausgewogene Ernährung,

- regelmäßige Bewegung

- und ein gesunder Lebensstil.

So bleibt die Leber leistungsfähig und kann ihre Aufgaben optimal erfüllen.

Fazit: Was kann man gegen erhöhte Leberwerte tun?

Erhöhte Leberwerte sind kein Grund zur Panik, aber immer ein wichtiges Warnsignal. Oft stecken harmlose Auslöser wie Ernährung, Medikamente oder kurzfristige Belastungen dahinter – manchmal jedoch auch ernsthafte Erkrankungen wie Fettleber, Hepatitis oder Gallenwegsprobleme.

Typische Symptome, die bei erhöhten Leberwerten auftreten können, sind unter anderem:

✅ Müdigkeit und Erschöpfung

✅ Bauchschmerzen oder Druckgefühl im rechten Oberbauch

✅ Übelkeit oder Verdauungsprobleme

✅ Schlafprobleme

✅ Depressive Verstimmungen

✅ Unklare Gewichtsschwankungen

Entscheidend ist: Die Ursache muss ärztlich abgeklärt werden. Mit frühzeitiger Diagnose, gezielten Maßnahmen und einem leberfreundlichen Lebensstil lassen sich die Werte in vielen Fällen wieder normalisieren.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Erhöhte Leberwerte zeigen an, dass die Leber belastet ist oder geschädigt wird. Sie allein sind keine Diagnose, sondern ein Hinweis, dass weitere Abklärungen notwendig sind.

Typische Parameter sind ALT, AST, ALP, GGT, Bilirubin, Albumin und die Prothrombinzeit. Jeder Wert gibt Hinweise auf unterschiedliche Funktionen und mögliche Schädigungen der Leber.

Häufige Ursachen sind Fettleber, Alkohol, Medikamente, Virushepatitis, Gallenwegserkrankungen, Stoffwechselstörungen und Autoimmunerkrankungen.

Nicht unbedingt. Oft sind die Werte vorübergehend erhöht, etwa nach Alkohol, fettreichen Mahlzeiten oder körperlicher Anstrengung. Lang anhaltende Erhöhungen sollten aber ärztlich abgeklärt werden.

Das hängt von der Ursache ab. Bei vorübergehender Belastung können sich Werte innerhalb weniger Wochen normalisieren, bei chronischen Erkrankungen kann es länger dauern und gezielte Therapie erfordern.

Quellenverzeichnis:

(1) Lala V, Zubair M, Minter DA. Liver Function Tests. [Updated 2023 Jul 30]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-.

(2) Hansen L, Chang MF, Hiatt S, Dieckmann NF, Mitra A, Lyons KS, Lee CS. Symptom Classes in Decompensated Liver Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Nov;20(11):2551-2557.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2021.11.023. Epub 2021 Nov 20. PMID: 34813941; PMCID: PMC9120261.

(3) An K, Jallo N, Menzies V, Kinser P, Robins JL, Starkweather A. Integrative Review of Co-Occurring Symptoms Across Etiologies of Chronic Liver Disease and Implications for Symptom Management Research and Practice. J Nurs Scholarsh. 2015 Jul;47(4):310-7. doi: 10.1111/jnu.12146. Epub 2015 Jun 15. PMID: 26077958.

(4) Sangouni AA, Hassani Zadeh S, Mozaffari-Khosravi H, Hosseinzadeh M. Effect of Mediterranean diet on liver enzymes: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr. 2022 Oct 14;128(7):1231-1239. doi: 10.1017/S0007114521002270. Epub 2021 Jun 21. PMID: 34165054.

(5) Xu L, Yu Y, Sang R, Li J, Ge B, Zhang X. Protective Effects of Taraxasterol against Ethanol-Induced Liver Injury by Regulating CYP2E1/Nrf2/HO-1 and NF-κB Signaling Pathways in Mice. Oxid Med Cell Longev. 2018 Sep 23;2018:8284107. doi: 10.1155/2018/8284107. PMID: 30344887; PMCID: PMC6174809.

(6) Anushiravani A, Haddadi N, Pourfarmanbar M, Mohammadkarimi V. Treatment options for nonalcoholic fatty liver disease: a double-blinded randomized placebo-controlled trial. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2019 May;31(5):613-617. doi: 10.1097/MEG.0000000000001369. PMID: 30920975.

(7) Florek E, Szukalska M, Markiewicz K, Miechowicz I, Gornowicz-Porowska J, Jelińska A, Kasprzyk-Pochopień J, Nawrot J, Sobczak A, Horoszkiewicz M, Piekoszewski W, Nowak G. Evaluation of the Protective and Regenerative Properties of Commercially Available Artichoke Leaf Powder Extract on Plasma and Liver Oxidative Stress Parameters. Antioxidants (Basel). 2023 Oct 11;12(10):1846. doi: 10.3390/antiox12101846. PMID: 37891925; PMCID: PMC10604870.(8) Woreta TA, Alqahtani SA. Evaluation of abnormal liver tests. Med Clin North Am. 2014 Jan;98(1):1-16. doi: 10.1016/j.mcna.2013.09.005. Epub 2013 Oct 28. PMID: 24266911.