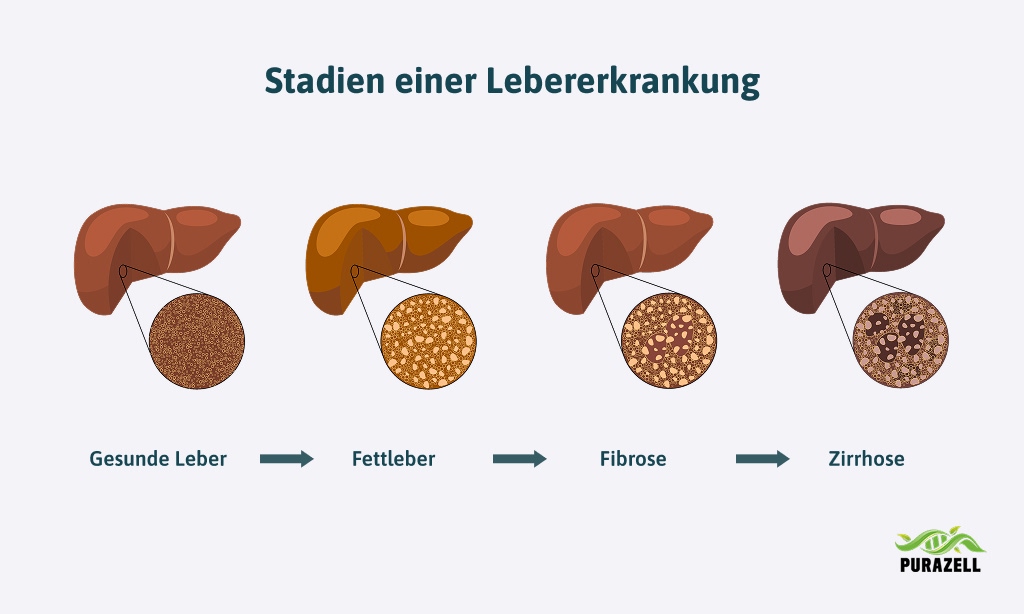

Die Fettleber ist heute der häufigste Leberbefund in Deutschland – und längst eine Volkskrankheit. Laut der aktuellen Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie (1) ist rund jede vierte Person betroffen. Eine einfache Fettleber verursacht oft zunächst keine Beschwerden und führt nur selten direkt zu Leberschäden. Problematisch wird es jedoch, wenn zusätzlich eine Entzündung in der Leber entsteht: Dann steigt nicht nur das Risiko für schwere Leberschäden wie Fibrose oder Zirrhose, sondern auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus.

- Eine Fettleber entsteht, wenn sich zu viel Fett in den Leberzellen ansammelt – meist durch Übergewicht, ungesunde Ernährung, Alkohol oder Diabetes.

- Anfangs verursacht sie kaum Symptome, kann aber zu Entzündungen, Leberzirrhose und sogar Leberkrebs führen.

- Die wichtigste Therapie besteht aus einer nachhaltigen Lebensstiländerung – ergänzend zeigen pflanzliche Wirkstoffe wie Mariendistel (5) oder Artischockenextrakt (6) in aktuellen Studien überzeugende Effekte auf Leberwerte und Fettstoffwechsel.

Was ist eine Fettleber?

Eine Fettleber (medizinisch: Steatosis hepatis) entsteht, wenn sich übermäßig Fett – vor allem Triglyzeride – in den Leberzellen (Hepatozyten) ablagert. Normalerweise enthält die Leber nur sehr wenig Fett. Kommt sie aber mit dem Abbau gesättigter Fettsäuren nicht mehr hinterher, wird es in den Leberzellen abgelagert. Beträgt der Anteil “verfetteter” Hepatozyten mehr als 5 % spricht man von einer Fettleber (2).

Man unterscheidet dabei zwei Hauptformen:

- Nicht-alkoholische Fettleber – NAFLD, heute auch oft MASLD genannt

- Alkoholische Fettleber – AFLD

Die Form der nicht-alkoholischen Fettleber tritt bei Menschen mit minimalem oder keinem Alkoholkonsum auf. Sie ist eine Gruppe von Lebererkrankungen, die von der noch vergleichsweise harmlosen nicht-alkoholischen Fettleber bis zur nicht-alkoholischen Steatohepatitis reicht. Letztere ist eine entzündliche Form, die zu Fibrose, Zirrhose und sogar Leberkrebs führen kann (2).

NAFLD ist eng verbunden mit Insulinresistenz, dem metabolischen Syndrom, Typ-2-Diabetes sowie bestimmten genetischen Varianten, wie zum Beispiel PNPLA3 und TM6SF2 (2).

Die alkoholische Fettleber dagegen entsteht durch übermäßigen Alkoholkonsum und kann bei fortgesetztem Trinken in eine alkoholische Steatohepatitis übergehen – mit ähnlichen Risiken wie bei der nicht-alkoholischen Steatohepatitis (2).

Fettleber Diagnose: Eine Herausforderung für Arzt und Patient

Die Diagnose einer Fettleber ist oft eine Herausforderung, weil die Erkrankung zunächst keine typischen Symptome verursacht und viele Untersuchungsmethoden nur indirekte Hinweise liefern.

- Bildgebende Verfahren

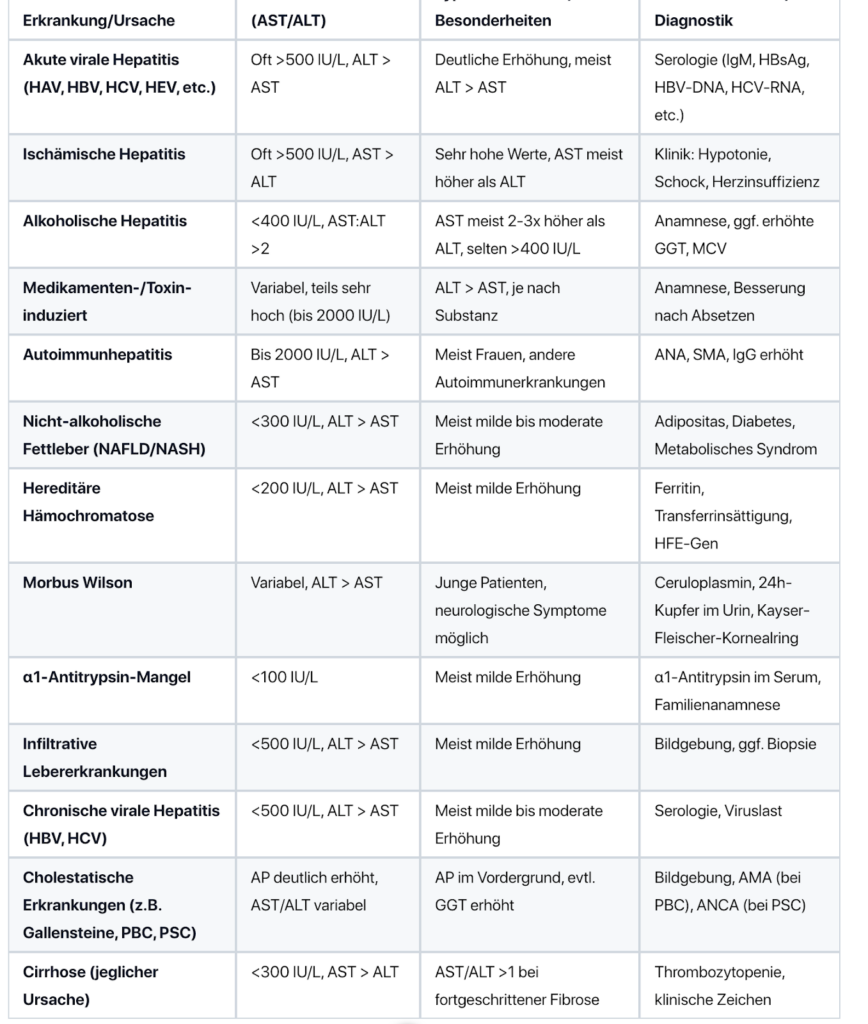

Am häufigsten wird ein Ultraschall der Leber durchgeführt. Dabei können Ärzte eine „hellere“ und vergrößerte Leber erkennen, was typisch für eine Fettleber ist. Auch Computertomografie oder Magnetresonanztomografie können eingesetzt werden, um den Fettgehalt genauer zu bestimmen. Allerdings gilt: Diese Methoden sind unspezifisch – sie zeigen Fettablagerungen, können aber keine sichere Aussage über Entzündungen oder Narbenbildung geben. - Blutuntersuchungen

Bestimmte Leberwerte können erhöht sein, müssen es aber nicht. Auch diese Tests sind nicht spezifisch, da ähnliche Veränderungen bei vielen anderen Leber- oder Stoffwechselerkrankungen auftreten können. - Leberbiopsie: der Goldstandard

Die einzige Möglichkeit, eine klare Diagnose zu stellen und zwischen einer einfachen Fettleber und einer entzündlichen Fettleber zu unterscheiden, ist die Leberbiopsie. Dabei wird mit einer feinen Nadel eine kleine Gewebeprobe aus der Leber entnommen und unter dem Mikroskop untersucht.

→ Nachteil: Die Biopsie ist ein invasiver Eingriff, der mit Risiken wie Blutungen oder Schmerzen verbunden ist, und wird deshalb nur dann eingesetzt, wenn unbedingt nötig – zum Beispiel bei Verdacht auf eine fortgeschrittene Erkrankung.

In der Praxis stützen sich Ärzte deshalb meist auf eine Kombination aus Ultraschall, Blutwerten, Risikofaktoren und gegebenenfalls nicht-invasiven Tests wie einem Fibroscan – einer Art „Elastizitätsmessung“ der Leber.

Fettleber Symptome: Woran erkennt man eine Fettleber?

Eine Fettleber gehört zu den Erkrankungen, die sich lange Zeit still und unauffällig entwickeln. Der Grund: Die Leber selbst hat kein Schmerzempfinden und sendet keine direkten Warnsignale aus.

Schmerzen treten erst in fortgeschrittenen Stadien auf, wenn sich die Leber vergrößert hat oder durch die Erkrankung verhärtet, was die Bindegewebskapsel der Leber dehnt und so Schmerzempfindungen auslöst. Deshalb bemerken viele Betroffene die Krankheit erst sehr spät – oft zufällig im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung.

Im frühen Stadium zeigt die Fettleber keine oder nur unspezifische Beschwerden, die leicht anderen Ursachen zugeschrieben werden können. Typische erste Anzeichen sind:

- ständige Müdigkeit und Erschöpfung

- Konzentrationsstörungen

- ein diffuses Druck- oder Völlegefühl im rechten Oberbauch unter dem Rippenbogen

Im Verlauf kann die Leber durch die Fetteinlagerungen deutlich anschwellen, in schweren Fällen sogar bis auf die doppelte Größe. Dennoch bleibt sie oft unauffällig, da die Beschwerden unspezifisch sind und selbst Blutuntersuchungen in der frühen Phase keine Auffälligkeiten zeigen.

Erst wenn sich die Fettleber entzündet, steigen die Leberwerte an und es können zusätzliche Symptome wie Gelbfärbung der Haut oder Augen, geschwollenen Augen oder Juckreiz auftreten. Gleichzeitig verliert die Leber zunehmend ihre Fähigkeit, den Stoffwechsel zu regulieren – die Folge sind auffällige Blutzucker- und Blutfettwerte.

Mögliche Komplikationen bei einer Fettleber

Eine Fettleber beginnt oft harmlos und bleibt lange unbemerkt. Doch bei einem Teil der Betroffenen schreitet die Erkrankung fort und kann schwere Komplikationen nach sich ziehen.

Entscheidend ist dabei vor allem das Ausmaß der Fibrose – also der Vernarbung des Lebergewebes. Je stärker die Fibrose ausgeprägt ist, desto höher das Risiko für Folgeschäden und eine verkürzte Lebenserwartung.

1. Leberzirrhose

Zwischen 10 und 59 % der Patienten mit Fettleber entwickeln eine entzündete Form. Von diesen Betroffenen erleidet wiederum etwa ein Viertel eine Leberzirrhose (4). Dabei vernarbt das Lebergewebe zunehmend und verliert dauerhaft seine Funktion.

- Folge: Die Leber kann Stoffwechselaufgaben, Entgiftung und Blutgerinnung nicht mehr ausreichend übernehmen (4).

- Bedeutung: NAFLD ist mittlerweile die häufigste Ursache für Leberzirrhose und wird voraussichtlich bald die führende Indikation für Lebertransplantationen sein (4).

2. Leberkrebs – Hepatozelluläres Karzinom

Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) gilt als die schwerwiegendste Komplikation einer Fettleber. Besonders problematisch:

- NAFLD ist die am schnellsten wachsende Ursache für Leberkrebs weltweit (4).

- Ein HCC kann sogar ohne vorherige Zirrhose entstehen (4).

- Tumoren werden bei NAFLD-Patienten oft erst spät entdeckt, was die Überlebenschancen deutlich verschlechtert (4).

3. Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Während Zirrhose und Leberkrebs die bekanntesten Folgen sind, stellen Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Wahrheit die häufigste Todesursache bei NAFLD dar (4).

- NAFLD erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Gefäßprobleme – und zwar unabhängig von klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Diabetes (4).

- Je schwerer die Lebererkrankung, desto stärker sind auch die Veränderungen an den Blutgefäßen ausgeprägt (4).

Fettleber Ursache: Wie entsteht eine Fettleber?

Eine Fettleber entsteht nicht von heute auf morgen. Verschiedene Faktoren greifen ineinander und führen dazu, dass sich zu viel Fett in den Leberzellen ablagert. Fachleute sprechen von einer multifaktoriellen Entstehung:

- Ernährung

- Lebensstil

- genetische Veranlagung

- und Stoffwechselstörungen spielen alle eine Rolle.

Variante 1: Nicht-alkoholische Fettleber

Besonders gut beschrieben wird die multifaktorielle Entstehung der nicht-alkoholischen Fettleber mit der sogenannten Drei-Hit-Hypothese (2):

1. Steatose – Fettansammlung

Zunächst sammelt sich überschüssiges Fett in den Leberzellen, vor allem durch Überernährung, Insulinresistenz oder genetische Faktoren. Die Leber nimmt mehr Fettsäuren auf und produziert mehr Fett, als sie abbauen oder weitergeben kann. Das Ergebnis ist eine „einfache Fettleber“, die zunächst meist still verläuft.

2. Lipotoxizität – Schädigung durch freie Fettsäuren

In einem zweiten Schritt werden freie Fettsäuren für die Leberzellen schädlich. Sie beeinträchtigen die Mitochondrien und das endoplasmatische Retikulum, was oxidativen Stress verursacht und Zellen schädigt.

3. Entzündung

Schließlich aktiviert der oxidative Stress Immunzellen, die entzündungsfördernde Botenstoffe, wie TNF-α oder IL-6, freisetzen. Das führt zu Fibrose – Narbenbildung – und kann über die Zeit in NASH, Zirrhose oder sogar Leberkrebs übergehen.

Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung mit viel Zucker, Fertigprodukten und gesättigten Fetten beschleunigen die Entstehung maßgeblich. Neben diesen Mechanismen beeinflussen auch genetische Faktoren, Insulinresistenz sowie Störungen der Mitochondrienfunktion sowohl die Entstehung als auch den Verlauf einer Fettleber (2).

Variante 2: Alkoholische Fettleber

Die alkoholische Fettleber entsteht, wenn die Leber durch regelmäßigen oder übermäßigen Alkoholkonsum dauerhaft überfordert wird. Da die Leber das Hauptorgan für den Alkoholabbau ist, muss sie nahezu die gesamte Belastung auffangen.

Beim Abbau des Alkohols entstehen giftige Zwischenprodukte, vor allem Acetaldehyd, das direkt leberschädigend wirkt. Dieses Molekül bindet sich an Eiweiße und Enzyme in den Zellen, verändert deren Struktur und löst entzündliche Prozesse aus. Zusätzlich werden bei diesem Prozess wichtige Enzyme verbraucht, die eigentlich für den Energiestoffwechsel und die Entgiftung benötigt würden.

Ein weiteres Problem ist die vermehrte Bildung von freien Radikalen, die oxidativen Stress in den Leberzellen auslösen. Dieser oxidative Stress schädigt die Mitochondrien und führt zu einer Beeinträchtigung der Energieproduktion. Gleichzeitig werden körpereigene Reparaturmechanismen geschwächt, was die Leber anfälliger für Schäden macht.

Alkohol beeinflusst zudem direkt den Fettstoffwechsel der Leber:

- Der Abbau von Fettsäuren wird gehemmt.

- Gleichzeitig wird die Fettsynthese angeregt.

- Die Folge: Es lagern sich immer mehr Triglyzeride in den Leberzellen ein.

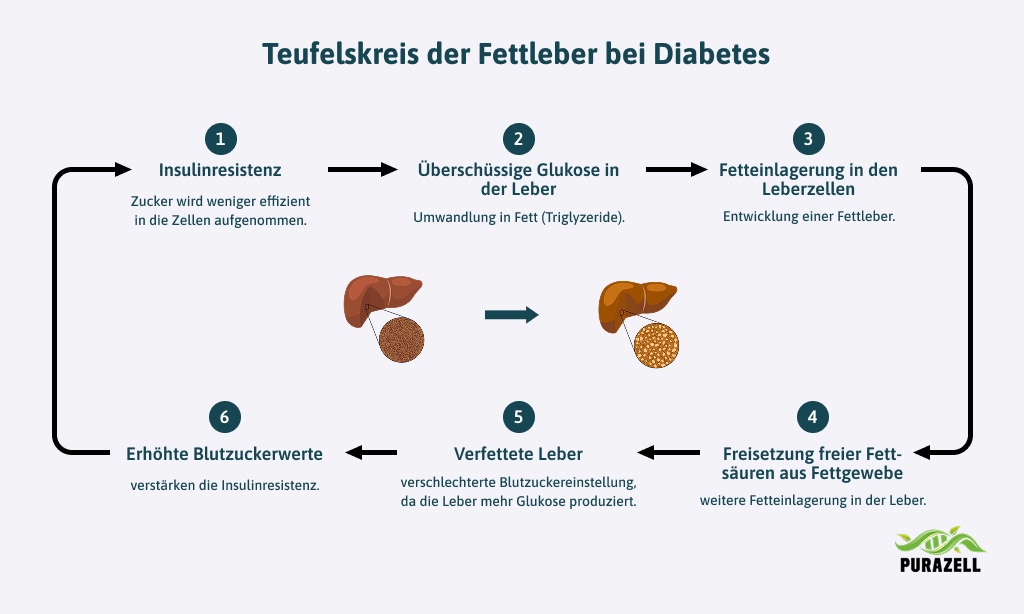

Fettleber bei Diabetes: Zucker als verbindender Faktor

Diabetes mellitus, insbesondere Typ-2-Diabetes, ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer Fettleber. Studien (2) zeigen, dass ein erheblicher Teil der Menschen mit Typ-2-Diabetes gleichzeitig an einer nicht-alkoholischen Fettleber leidet.

Der zentrale Mechanismus ist die Insulinresistenz. Sie bewirkt, dass die Körperzellen weniger empfindlich auf das Hormon Insulin reagieren. Dadurch gelangt weniger Zucker aus dem Blut in die Zellen. Die überschüssige Glukose wird in der Leber in Fett umgewandelt, das sich in den Leberzellen ablagert (2).

Zusätzlich setzen Menschen mit Insulinresistenz oder Diabetes vermehrt freie Fettsäuren aus ihrem Fettgewebe frei. Diese Fettsäuren werden von der Leber aufgenommen und ebenfalls eingelagert. So entsteht ein Teufelskreis: Mehr Fett im Blut führt zu mehr Fetteinlagerungen in der Leber – die Leber verfettet zunehmend und verliert Stück für Stück ihre Funktion.

Besonders gefährdet sind Menschen mit dem metabolischen Syndrom. Dieses Syndrom umfasst mehrere Faktoren, die die Entstehung einer Fettleber begünstigen (2):

- Typ-2-Diabetes oder eine gestörte Glukosetoleranz

- Übergewicht, vor allem Bauchfett (viszerale Adipositas)

- Bluthochdruck

- erhöhte Blutfettwerte (Triglyzeride ↑, HDL-Cholesterin ↓)

Eine verfettete Leber verschärft wiederum den Verlauf des Diabetes, da die Leber ein zentrales Organ im Zucker- und Fettstoffwechsel ist. Sie produziert vermehrt Glukose und verschlechtert die Blutzuckereinstellung weiter – ein Teufelskreis, der das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Leberentzündungen und langfristig auch Zirrhose oder Leberkrebs erhöht.

Fettleber Therapie: Was kann man tun?

Die wichtigste und effektivste Maßnahme bei einer Fettleber ist die Veränderung des Lebensstils. Eine Gewichtsreduktion von nur 5–10 % kann bereits messbare Verbesserungen der Leberwerte und eine Verringerung der Fetteinlagerung bewirken (11).

- Ernährung: Eine ausgewogene, kalorienkontrollierte Ernährung mit viel Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und pflanzlichen Proteinen unterstützt die Leber. Zuckerreiche Lebensmittel, stark verarbeitete Produkte und gesättigte Fette sollten reduziert werden.

- Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität, wie zügiges Gehen, Radfahren oder Ausdauertraining, verbessert den Fettstoffwechsel, senkt Insulinresistenz und unterstützt die Gewichtsabnahme. Bereits 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche zeigen positive Effekte.

- Alkoholverzicht: Auch kleine Mengen Alkohol belasten die Leber zusätzlich und sollten möglichst vermieden werden.

Lebensstiländerungen und eine natürliche Unterstützung der Leberfunktion bilden die Säule der Fettlebertherapie. Medikamente werden nur ergänzend eingesetzt, wenn Lebensstilmaßnahmen allein nicht ausreichen oder die Erkrankung bereits fortgeschritten ist.

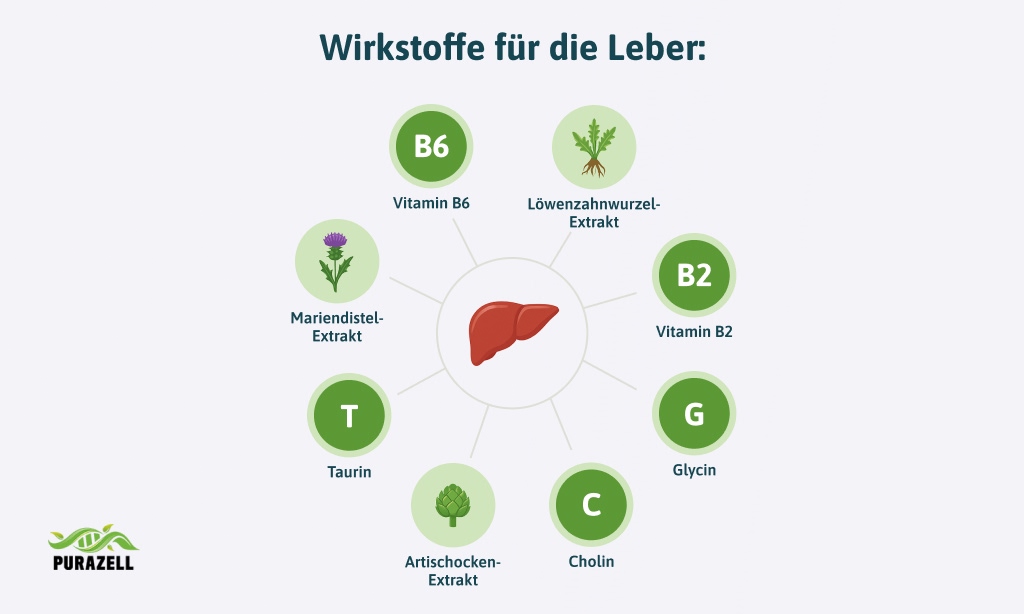

Mittel gegen Fettleber: Pflanzliche Wirkstoffe als Boost für die Leber

Pflanzliche Wirkstoffe können die Leber auf natürliche Weise unterstützen, Leberschäden reduzieren und die Leberwerte normalisieren. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass bestimmte Pflanzenstoffe sowohl präventiv als auch regenerativ gegen eine Fettleber wirken können – vor allem, wenn man ihre Wirkstoffe kombiniert und Nutzen von ihrer synergetischen Wirkung macht.

Daher kombinieren viele wirkungsvolle Präparate mehrere Wirkstoffe. Als besonders effektiv zeigen sich in aktuellen Studien der Extrakt von Mariendistel, Löwenzahnwurzel, Artischocken und Cholin.

Sylmarin – der Hauptwirkstoff der Mariendistel kann:

- Leberwerte verbessern: Silymarin senkt die wichtigen Leberwerte ALT und AST, die anzeigen, wie stark die Leber belastet ist (5).

- Leberfett reduzieren: Der Fettleber-Index, der Fettleber-Score und der Steatose-Grad verbessern sich – die Leber speichert also weniger Fett (5).

- Blutfette positiv beeinflussen: Gesamtcholesterin, LDL und Triglyzeride sinken, während das „gute“ HDL-Cholesterin steigt, was das Herz schützt (5).

- Stoffwechsel unterstützen: Silymarin hilft, den Insulinspiegel zu senken und die Insulinempfindlichkeit zu verbessern. Der Blutzucker ändert sich meist kaum (5).

Am besten wirkt Silymarin, wenn die Fettleber noch im Anfangsstadium ist. Bei fortgeschrittener Fettleber ist der Effekt geringer. Ob Silymarin die Vernarbung der Leber langfristig verbessert, ist noch nicht ausreichend untersucht und bedarf weiterer Studien (5).

Artischockenextrakt zeigt ebenfalls positive Auswirkungen in Studien (6):

- Leberwerte verbessern: Artischockenextrakt senkt deutlich die ALT- und AST-Werte, die anzeigen, wie stark die Leber belastet ist.

- Dosis- und zeitabhängig: Höhere Dosierungen (>500 mg/Tag) und kürzere Studiendauern (≤8 Wochen) zeigten größere Effekte.

- Antioxidative Wirkung: Inhaltsstoffe wie Cynarin, Chlorogensäure und Flavonoide schützen die Leberzellen vor Schäden durch freie Radikale.

Die Effekte wurden bei Menschen mit Fettleber, nicht-alkoholischer Steatohepatitis, Typ-2-Diabetes, Übergewicht oder erhöhtem Cholesterin beobachtet und treten ohne schwere Nebenwirkungen auf (6).

Auch Löwenzahnextrakt konnte in Studien (7) eine verbessernde Wirkung bei der nicht-alkoholischen Fettleber nachgewiesen werden:

- Leberfett reduzieren: Löwenzahnextrakt senkt die Fettansammlungen in der Leber, die durch fettreiche Ernährung verursacht wurden.

- Blutfettwerte verbessern: Triglyzeride und Cholesterin im Blut werden signifikant gesenkt.

- Insulinresistenz verringern: Löwenzahnextrakt senkt Nüchternglukose, Insulinwerte und HOMA-IR und verbessert die Glukosetoleranz.

- Gewichts- und Leberkontrolle: Löwenzahnextrakt reduziert die durch fettreiche Ernährung bedingte Gewichtszunahme und Vergrößerung der Leber.

Ein Mangel an Cholin – ein essentieller Nährstoff, der entscheidend für den Fettstoffwechsel in der Leber ist – ist sogar nachweislich ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung einer schweren Leberfibrose bei postmenopausalen Frauen mit NAFLD (8).

Alle diese Wirkstoffe – von Mariendistel über Artischocke und Löwenzahn bis hin zu Cholin, Betain, Taurin, Glycin und den B-Vitaminen – unterstützen die Leberzellen, fördern die Entgiftung, regulieren Fett- und Energiestoffwechsel, schützen vor oxidativem Stress und tragen so dazu bei, die Leberfunktion zu erhalten oder wiederherzustellen. So können die Leberwerte stabilisiert und die Risiken für Fettleber und weitere Stoffwechselstörungen gesenkt werden.

Ernährung bei Fettleber: Welche Diät hilft wirklich?

Die mediterrane Ernährung gilt als besonders gesund und wird häufig zur Unterstützung der Leber empfohlen. Ihr positiver Einfluss wird vor allem dem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren (z. B. aus Olivenöl und Nüssen), Ballaststoffen (Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn) und Antioxidantien (z. B. aus Obst, Gemüse, Kräutern) zugeschrieben. Gleichzeitig enthält sie wenig rotes Fleisch und Zucker, was die Leber zusätzlich entlastet.

Studien (9) zeigen, dass eine mediterrane Ernährung die Leberwerte AST und GGT senken kann – zwei wichtige Marker für Leberschädigung. Die Ergebnisse für ALT, einen weiteren zentralen Leberwert, sind allerdings uneinheitlich und sollten vorsichtig interpretiert werden.

Eine alternative Diätform dazu kommt aus den USA – die sogenannte DASH-Diät. Die DASH-Diät steht für Dietary Approaches to Stop Hypertension. Sie wurde ursprünglich entwickelt, um Bluthochdruck natürlich zu senken, hat aber auch positive Effekte auf den Stoffwechsel und die Lebergesundheit.

In Studien (10) zeigt die DASH-Diät bei Menschen mit metabolischem Syndrom deutlich bessere Effekte auf die Fettleber und das Herz-Kreislauf-Risiko als eine allgemein gesunde Ernährung.

Sie wirkt durch

- einen hohen Anteil an Ballaststoffen, Polyphenolen und Mikronährstoffen,

- wenig gesättigte Fette und Zucker,

- fördert Gewichtsabnahme,

- verbessert die Insulinsensitivität

- und senkt Entzündungen sowie oxidativen Stress.

Diese Ergebnisse bestätigen frühere Studien, die zeigen, dass die DASH-Diät Blutdruck, Gewicht und Blutfette wirksam verbessern kann.

Medikamentöse Therapien bei Fettleber

Bei einer Fettleber ist in erster Linie eine Lebensstiländerung mit Gewichtsreduktion, ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung die Basistherapie. Kommt es trotz dieser Maßnahmen zu fortgeschrittener nicht-alkoholischer Steatohepatitis oder Fibrose, kann eine medikamentöse Behandlung erwogen werden (4).

Einige Medikamente zeigen bereits klinisch nachgewiesene Effekte:

- Pioglitazon und Liraglutid verbessern insbesondere bei Typ-2-Diabetes die Insulinsensitivität und können die Leberwerte positiv beeinflussen (4).

- Vitamin E kann bei NASH ohne Diabetes die Fettleber und Entzündungszeichen reduzieren, allerdings ist die Langzeitsicherheit noch nicht abschließend geklärt (4).

Andere Wirkstoffe, wie Metformin oder Statine, verbessern die Fettleber selbst nicht direkt, können aber begleitend das kardiovaskuläre Risiko oder den Blutzucker regulieren (4).

Zudem werden neue Medikamente in klinischen Studien untersucht, darunter GLP1-Analoga, FXR-Agonisten, FGF19/21 oder SCD1-Inhibitoren, die gezielt auf Stoffwechselprozesse und Leberentzündungen wirken sollen – bisher aber noch nicht über die Testphase hinaus sind (4).

Fazit: Fettleber ist heilbar – und vermeidbar

Eine Fettleber ist nicht nur ein „kosmetisches Problem der Leber“, sondern kann lebensbedrohliche Folgen haben – von Zirrhose über Krebs bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die gute Nachricht: Mit konsequenten Veränderungen des Lebensstils kann sich eine Fettleber oft vollständig zurückbilden.

Welche Mittel helfen gegen Fettleber?

✅ Lebensstil ist der Schlüssel: Gewichtsreduktion, Bewegung und eine leberfreundliche Ernährung wirken am stärksten.

✅ Pflanzliche Helfer: Mariendistel, Artischockenextrakt, Löwenzahn & Co. zeigen in Studien positive Effekte auf Leberwerte und Fettstoffwechsel.

✅ Alkohol & Zucker meiden: Verzicht entlastet die Leber und verhindert neue Schädigungen.

✅ Regelmäßige Kontrolle: Blutwerte und Ultraschall helfen, Fortschritte zu messen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Die Leber besitzt eine beeindruckende Fähigkeit zur Regeneration – entscheidend ist jedoch, schädigende Faktoren frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Am besten unterstützt man die Leber bereits präventiv, bevor sich überhaupt eine Fettleber entwickeln kann.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Es gibt keine spezifischen Fettlebersymptome, die nur bei Frauen oder nur bei Männern auftreten, da die Beschwerden bei beiden Geschlechtern meist unspezifisch sind.

Um die Leber zu entlasten und ihre Regeneration zu unterstützen, empfiehlt sich eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung. Besonders günstig sind Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse sowie gesunde Fette aus Olivenöl oder fettem Seefisch. Diese liefern Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und entzündungshemmende Fettsäuren, die die Leberfunktion fördern.

Auf der anderen Seite lohnt es sich, Zucker, Softdrinks, stark verarbeitete Lebensmittel, rotes Fleisch und gesättigte Fette deutlich zu reduzieren. Studien zeigen, dass dieser Ernährungsstil die Leberwerte nachhaltig verbessern und die Verfettung der Leber zurückbilden kann (10).

Ja, Durchfall kann ein Symptom einer Fettleber sein, oft zusammen mit anderen Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl, Appetitlosigkeit und Müdigkeit. Die Ursache liegt in der gestörten Leberfunktion, die sich auf die Verdauung auswirkt. Da Durchfall auch auf andere Erkrankungen des Verdauungssystems hindeuten kann, ist eine ärztliche Abklärung ratsam, um die genaue Ursache festzustellen und eine entsprechende Behandlung zu erhalten.

– Gewicht reduzieren: schon 5–10 % weniger Körpergewicht wirkt positiv

– Regelmäßig bewegen: Ausdauer + moderate Kraftübungen

– Diät mit wenig: Zucker, gesättigten Fetten und rotem Fleisch

– Alkohol meiden und Medikamente nur nach ärztlicher Rücksprache

– Pflanzliche Wirkstoffe, wie z. B. Mariendistel, Artischocke

In vielen Fällen kann sich die Leber dadurch vollständig erholen.

Schwitzen gehört nicht zu den klassischen Beschwerden einer Fettleber. Wenn Schwitzen auftritt, liegt das meist an anderen Ursachen, z. B. Übergewicht, hormonelle Veränderungen oder Infekte. Eine Fettleber selbst verläuft oft lange symptomlos.

Quellenverzeichnis:

(2) Cobbina E, Akhlaghi F. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) – pathogenesis, classification, and effect on drug metabolizing enzymes and transporters. Drug Metab Rev. 2017 May;49(2):197-211. doi: 10.1080/03602532.2017.1293683. Epub 2017 Mar 17. PMID: 28303724; PMCID: PMC5576152.

(3) Woreta TA, Alqahtani SA. Evaluation of abnormal liver tests. Med Clin North Am. 2014 Jan;98(1):1-16. doi: 10.1016/j.mcna.2013.09.005. Epub 2013 Oct 28. PMID: 24266911.

(4) Huang TD, Behary J, Zekry A. Non-alcoholic fatty liver disease: a review of epidemiology, risk factors, diagnosis and management. Intern Med J. 2020 Sep;50(9):1038-1047. doi: 10.1111/imj.14709. PMID: 31760676.

(5) Li S, Duan F, Li S, Lu B. Administration of silymarin in NAFLD/NASH: A systematic review and meta-analysis. Ann Hepatol. 2024 Mar-Apr;29(2):101174. doi: 10.1016/j.aohep.2023.101174. Epub 2023 Oct 29. PMID: 38579127.

(6) Amini MR, Sheikhhossein F, Talebyan A, Bazshahi E, Djafari F, Hekmatdoost A. Effects of Artichoke Supplementation on Liver Enzymes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Clin Nutr Res. 2022 Jul 25;11(3):228-239. doi: 10.7762/cnr.2022.11.3.228. PMID: 35949559; PMCID: PMC9348909.

(7) Davaatseren M, Hur HJ, Yang HJ, Hwang JT, Park JH, Kim HJ, Kim MJ, Kwon DY, Sung MJ. Taraxacum official (dandelion) leaf extract alleviates high-fat diet-induced nonalcoholic fatty liver. Food Chem Toxicol. 2013 Aug;58:30-6. doi: 10.1016/j.fct.2013.04.023. Epub 2013 Apr 18. PMID: 23603008.

(8) Guerrerio AL, Colvin RM, Schwartz AK, Molleston JP, Murray KF, Diehl A, Mohan P, Schwimmer JB, Lavine JE, Torbenson MS, Scheimann AO. Choline intake in a large cohort of patients with nonalcoholic fatty liver disease. Am J Clin Nutr. 2012 Apr;95(4):892-900. doi: 10.3945/ajcn.111.020156. Epub 2012 Feb 15. PMID: 22338037; PMCID: PMC3302364.

(9) Sangouni AA, Hassani Zadeh S, Mozaffari-Khosravi H, Hosseinzadeh M. Effect of Mediterranean diet on liver enzymes: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr. 2022 Oct 14;128(7):1231-1239. doi: 10.1017/S0007114521002270. Epub 2021 Jun 21. PMID: 34165054.

(10) Sangouni AA, Hosseinzadeh M, Parastouei K. The effect of dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet on fatty liver and cardiovascular risk factors in subjects with metabolic syndrome: a randomized controlled trial. BMC Endocr Disord. 2024 Jul 25;24(1):126. doi: 10.1186/s12902-024-01661-x. PMID: 39054440; PMCID: PMC11270781.

(11) Ghaemi A, Taleban FA, Hekmatdoost A, Rafiei A, Hosseini V, Amiri Z, Homayounfar R, Fakheri H. How Much Weight Loss is Effective on Nonalcoholic Fatty Liver Disease? Hepat Mon. 2013 Dec 7;13(12):e15227. doi: 10.5812/hepatmon.15227. PMID: 24358045; PMCID: PMC3867211.