In den letzten Jahren haben zahlreiche Studien gezeigt, dass Übergewicht und Fettleibigkeit eng mit Lebererkrankungen verbunden sind – und nicht nur mit deren Entstehung, sondern auch mit dem Fortschreiten der Krankheit. Angesichts der weltweiten Adipositas-Epidemie wird deutlich, dass dies zu einer der bedeutendsten Ursachen für Leberprobleme, Krankheitslast und sogar Todesfälle in der Allgemeinbevölkerung werden könnte (1).

- Schon leichtes Übergewicht verdreifacht das Risiko für eine Fettleber, während starkes Übergewicht dieses Risiko um das 15-Fache erhöht (1).

- Adipositas ist ein bekannter Risikofaktor für das Fortschreiten von Lebererkrankungen und keine Folge der Lebererkrankung selbst (1).

- Strategien, die den Lebensstil dauerhaft verbessern, sind die wirksamste Methode, um die Leber zu schützen und Folgeerkrankungen zu verhindern (1).

Einer von 5 entscheidenden Risikofaktoren: So eng hängen Gewichtszunahme & Lebererkrankungen zusammen

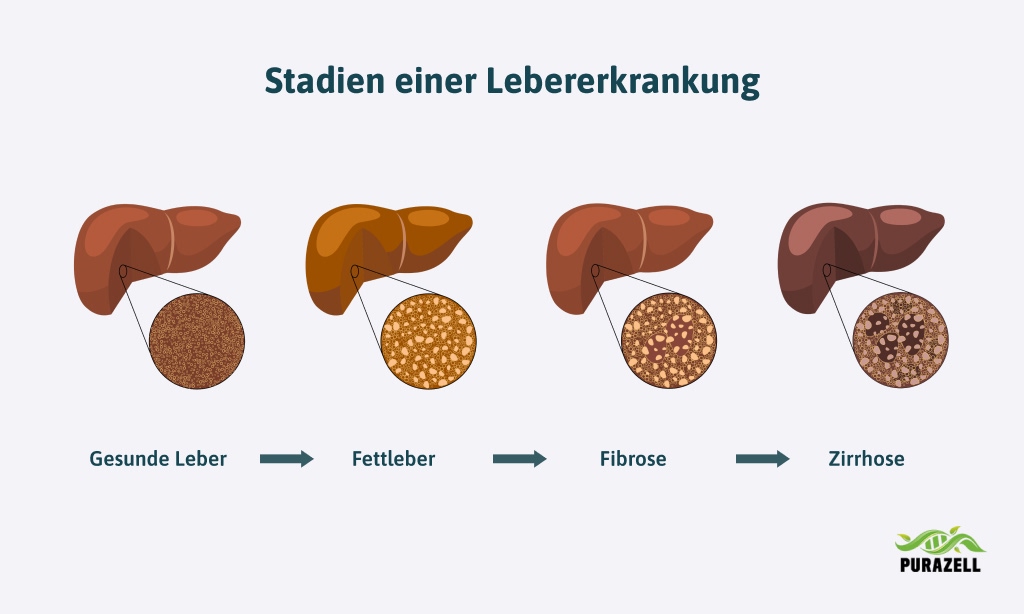

Unsere Leber ist ein echtes Multitalent: Sie entgiftet, reguliert den Stoffwechsel, speichert Energie und produziert wichtige Eiweiße. Doch wie jedes Organ hat auch sie ihre Grenzen. Gerät die Leber aus dem Gleichgewicht, drohen Erkrankungen, die oft lange unbemerkt bleiben – von Fettleber über Leberentzündungen bis hin zu Leberzirrhose.

Forscher haben 5 entscheidende Risikofaktoren identifiziert, die die Leber stark belasten. Einer davon ist die Gewichtszunahme – und ihr Einfluss ist größer, als viele denken.

1. Gewichtszunahme & Übergewicht

Schon wenige Kilos zu viel erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fett in der Leber einlagert. Aus einer vermeintlich harmlosen Fettleber kann sich mit der Zeit eine Entzündung entwickeln, die in eine Fibrose oder Zirrhose übergeht. Studien zeigen: Übergewicht verdreifacht das Risiko für Fettleber – bei Adipositas steigt es sogar um das 15-Fache (1).

2. Ungesunde Ernährung

Zucker, Fertigprodukte, Transfette und übermäßiger Fleischkonsum fördern Entzündungen und Fettablagerungen in der Leber. Gleichzeitig fehlen oft die schützenden Stoffe aus Gemüse, Obst und Ballaststoffen, die die Leber entlasten könnten.

3. Alkohol

Alkohol ist für die Leber ein Zellgift. Schon regelmäßige kleine Mengen können die Leberwerte verschlechtern. Chronischer Konsum gilt als einer der Hauptauslöser von Fettleber, Leberentzündung und Zirrhose.

4. Medikamente & Umweltgifte

Viele Medikamente – etwa Schmerz- und Rheumamittel oder bestimmte Antibiotika – werden über die Leber abgebaut. Werden sie dauerhaft oder in hoher Dosierung eingenommen, kann das Organ Schaden nehmen. Auch Umweltgifte und Lösungsmittel stellen eine Belastung dar.

5. Bewegungsmangel & Stress

Fehlt körperliche Aktivität, stagniert der Fettstoffwechsel. Gleichzeitig beeinflusst chronischer Stress den Hormonhaushalt und fördert Entzündungsprozesse, die auch der Leber zusetzen können.

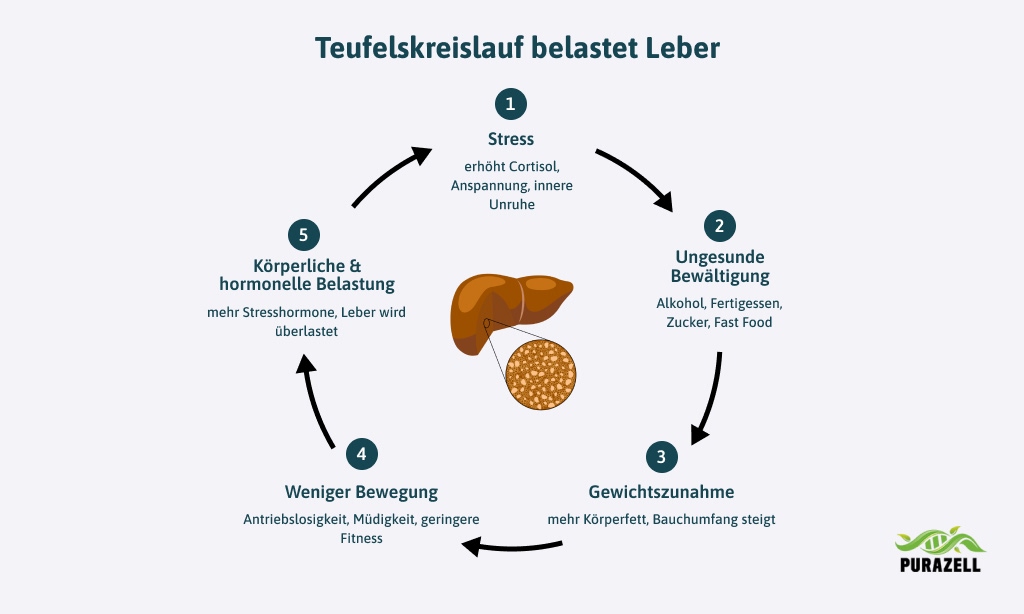

Allen 5 Risikofaktoren liegt letztlich ein ungesunder Lebensstil zugrunde – oft verstärkt durch eine Art Teufelskreis. Stress begünstigt ungesunde Bewältigungsstrategien wie Alkohol, übermäßiges Essen oder das schnelle Zugreifen zu Fertigprodukten.

Das führt zu Gewichtszunahme, die wiederum die Lust auf Bewegung verringert und den Körper zusätzlich belastet. Die Folge: noch mehr Stress – auf hormoneller, psychischer und körperlicher Ebene. Am Ende steht eine doppelte Belastung, die auch die Leber massiv in Mitleidenschaft zieht.

Umgekehrte Kausalität: Verursacht eine Lebererkrankung Gewichtszunahme?

Viele fragen sich, ob eine kranke Leber selbst das Gewicht steigen lässt. Die wissenschaftliche Evidenz dazu ist jedoch sehr begrenzt. Tatsächlich zeigen Studien kaum Hinweise darauf, dass Lebererkrankungen direkt zu Gewichtszunahme führen.

Im Gegenteil: Bei fortgeschrittenen Erkrankungen wie Leberzirrhose kommt es viel häufiger zu Gewichtsverlust und Muskelschwund, die sogenannte Kachexie, als zu einer Zunahme an Körpergewicht. Gewichtszunahme ist daher meist eher eine Ursache für Leberprobleme – nicht deren direkte Folge.

Durch Leberzirrhose Gewichtszunahme: Studien zeigen keinen direkten Zusammenhang

Die weit verbreitete Annahme, dass Leberzirrhose zu Übergewicht oder einer Gewichtszunahme führt, lässt sich wissenschaftlich nicht bestätigen. Im Gegenteil: Eine große retrospektive Analyse (2) von 163 Patienten, die zwischen 1997 und 2008 eine Lebertransplantation erhielten, zeigt deutlich, dass Betroffene im Verlauf der Erkrankung in der Regel Gewicht verlieren – teilweise erheblich.

- Durchschnittlicher Gewichtsverlust: 7,7 ± 12,4 kg, mit einem Median von -6,5 kg.

- BMI-Verlauf: Vor der Erkrankung lag der durchschnittliche BMI bei 25,5 kg/m², nach der Transplantation bei nur noch 22,7 kg/m².

- Häufigkeit: 68,7 % der Patienten verloren mindestens 5 % ihres Körpergewichts, fast die Hälfte sogar 10 % oder mehr.

Am stärksten betroffen waren Patienten mit alkoholischer Zirrhose, die durchschnittlich fast 11 Kilogramm verloren. Hier spielen schlechter Ernährungszustand, die toxische Wirkung von Alkohol auf die Nährstoffaufnahme und ein insgesamt geschwächter Körper eine Rolle.

Auch Übergewicht vor der Erkrankung, männliches Geschlecht oder das frühere Rauchverhalten erhöhten das Risiko für stärkeren Gewichtsverlust. Patienten mit Autoimmunhepatitis waren dagegen etwas besser geschützt, vermutlich weil Kortikosteroid-Therapien den Appetit steigern können und so einem Gewichtsverlust entgegensteuern.

Gewichtszunahme durch Fettleber oder Fettleber durch Gewichtszunahme?

Die Frage, ob Übergewicht eine Fettleber auslöst oder ob eine Fettleber selbst für Gewichtszunahme verantwortlich ist, beschäftigt viele. Aktuelle Studien (3) zeigen: Es ist in erster Linie die Gewichtszunahme, die das Risiko für eine nicht-alkoholische Fettleber deutlich erhöht – vor allem, wenn sie früh im Erwachsenenalter passiert.

Eine große Untersuchung (3) mit über 1.100 Erwachsenen in China verdeutlicht diesen Zusammenhang. Die Forscher werteten das Körpergewicht mit 25, 40 und im späteren Leben aus und stellten fest: Jede Zunahme, egal ob insgesamt, pro Jahr oder in einer bestimmten Lebensphase, steigerte das Risiko für Fettleber und das metabolische Syndrom.

Das metabolische Syndrom umfasst Bluthochdruck, Insulinresistenz, Fettstoffwechselstörungen und Übergewicht mit vermehrtem Bauchfett. Diese Kombination von Risikofaktoren gilt als besonders gefährlich, da sie nicht nur die Entstehung einer Fettleber fördert, sondern auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und Schlaganfälle deutlich erhöht.

Besonders stark war der Effekt zwischen 25 und 40 Jahren: Wer in dieser Phase deutlich an Gewicht zulegte, hatte ein fast vierfach erhöhtes Risiko für eine Erkrankung an nicht-alkoholischer Fettleber. Im späteren Erwachsenenalter war der Effekt zwar ebenfalls da, aber schwächer ausgeprägt (3).

Interessant ist auch, dass die Gewichtszunahme unabhängig vom Startgewicht wirkte – selbst Menschen mit normalem BMI, die im Laufe der Jahre stark zunahmen, waren gefährdet. Männer zeigten tendenziell etwas höhere Risiken, betroffen waren aber beide Geschlechter gleichermaßen (3).

Die Erklärung liegt im Stoffwechsel: Früh angesetzte Kilos fördern die Einlagerung von viszeralem Fett, erhöhen Entzündungswerte und begünstigen eine ausgeprägte Insulinresistenz – alles Faktoren, die die Leber belasten und Fettleber begünstigen (3).

Bei Patienten mit nicht-alkoholischer Fettleber zeigt sich zudem, dass Gewichtszunahme und Adipositas systematisch mit einer schnelleren Vernarbung – Fibrose – der Leber einhergehen (1).

Übergewicht erhöht das Fibroserisiko – nicht andersherum

Eine große koreanische Studie (4) mit über 40.000 Erwachsenen liefert hier ein klares Ergebnis: Nicht die Leber macht dick, sondern Übergewicht und Gewichtszunahme erhöhen das Risiko für Fibrose deutlich.

Die Forscher begleiteten die Teilnehmer über einen Zeitraum von sechs Jahren und untersuchten den Verlauf der nicht-alkoholischen Fettleber. Dabei zeigte sich:

- Gewichtszunahme erhöhte das Risiko einer Fibroseprogression um bis zu 71 % – je stärker die Zunahme, desto größer die Gefahr.

- Übergewichtige hatten bereits ein um rund 13 % erhöhtes Risiko, bei Adipositas lag es 41 % höher, und bei starker Adipositas sogar mehr als doppelt so hoch.

- Gewichtsverlust dagegen wirkte schützend: Wer durch einen gesunden Lebensstil und Bewegung Gewicht verlor, hatte ein deutlich geringeres Risiko, dass sich die Fibrose verschlimmert.

Die Ergebnisse machen deutlich: Übergewicht ist einer der stärksten beeinflussbaren Risikofaktoren für das Fortschreiten einer Leberfibrose. Nicht die Erkrankung selbst führt zu mehr Kilos, sondern ein ungesunder Lebensstil mit dauerhafter Gewichtszunahme treibt die Lebererkrankung voran.

Achtung, wenn bei Übergewicht diese Leberwerte zu hoch sind

Übergewicht gehört zu den häufigsten Ursachen erhöhter Leberwerte. Besonders die nicht-alkoholische Fettleber – oft ausgelöst durch zu viele Kalorien, Bewegungsmangel und Insulinresistenz – zeigt sich früh in den Blutwerten.

Die wichtigsten Leberwerte, die bei Übergewicht häufig auffällig sind:

- ALT (Alanin-Aminotransferase): Steigt oft als Erstes an. Hohe Werte weisen auf eine Schädigung der Leberzellen hin.

- AST (Aspartat-Aminotransferase): Ebenfalls ein Zellschaden-Marker, der zusammen mit ALT gemessen wird.

- GGT (Gamma-Glutamyltransferase): Sensitiver Wert, der häufig bei Fettleber, Alkoholbelastung oder Medikamenteneinnahme erhöht ist.

- ALP (Alkalische Phosphatase): Vor allem bei Gallenstauung relevant, kann aber auch bei Fettleber leicht erhöht sein.

- Bilirubin: Steigt meist erst bei fortgeschritteneren Leberproblemen an.

Typisch bei Übergewicht und Fettleber: Erhöhte ALT- und GGT-Werte, oft verbunden mit einem ungünstigen Stoffwechselprofil, sprich erhöhte Blutfette und Insulinresistenz.

Das Tückische: Viele Betroffene haben zunächst keine spürbaren Symptome. Die Blutwerte sind daher ein wichtiger Frühindikator, um rechtzeitig gegenzusteuern – etwa durch Gewichtsreduktion, Bewegung und leberfreundliche Ernährung.

8 Tipps zur Risikosenkung: Leberprobleme aufgrund von Gewichtszunahme vermeiden

Übergewicht ist einer der größten Risikofaktoren für Leberprobleme, doch das Risiko lässt sich durch einen gesunden Lebensstil deutlich senken. Schon kleine, konsequent umgesetzte Veränderungen bringen die Leber spürbar auf Kurs. Wer zusätzlich auf Alkohol verzichtet und regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, schafft die besten Voraussetzungen für eine gesunde Leber – und damit für mehr Energie und Lebensqualität.

1. Gesundes Körpergewicht anstreben

Übergewicht ist der wichtigste Risikofaktor für Fettleberprobleme. Schon eine mäßige Gewichtsabnahme von 5–10 % des Ausgangsgewichts reicht oft aus, um die Fettmenge in der Leber deutlich zu reduzieren und die Leberwerte spürbar zu verbessern. Wer also 90 Kilogramm wiegt, profitiert bereits von einem Abbau von rund 5–9 Kilogramm.

Dabei ist wichtig, wie das Gewicht reduziert wird. Radikale Crash-Diäten oder sehr einseitige Ernährungsformen belasten den Stoffwechsel und können die Leber sogar zusätzlich strapazieren, weil der Körper im Extremfall Muskelmasse abbaut und Giftstoffe aus Fettdepots zu schnell freisetzt. Ein sanfter, aber kontinuierlicher Ansatz ist daher wesentlich gesünder und nachhaltiger.

Praktische Strategien für eine gesunde Gewichtsreduktion sind:

- Kalorienbewusst essen: Kleine Einsparungen im Alltag, z. B. weniger zuckerhaltige Getränke oder Fertigprodukte, summieren sich langfristig.

- Mehr natürliche Lebensmittel: Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und mageres Eiweiß machen satt, liefern viele Nährstoffe und verhindern Heißhungerattacken.

- Regelmäßige Bewegung: Bereits 30 Minuten Spazierengehen oder Radfahren am Tag unterstützen den Energieverbrauch und fördern den Fettabbau.

- Langfristige Umstellung: Ziel sollte nicht nur Abnehmen, sondern ein neues, dauerhaftes Ess- und Bewegungsverhalten sein.

2. Nutze die Kraft der Natur zur Unterstützung

Neben Ernährung, Bewegung und Vorsorge können auch pflanzliche Wirkstoffe und ausgewählte Mikronährstoffe die Lebergesundheit unterstützen. Seit Jahrhunderten werden Heilpflanzen wie Mariendistel, Artischocke und Löwenzahnwurzel geschätzt, weil sie die Leber bei Entgiftungsprozessen begleiten und ihre Regenerationsfähigkeit fördern können.

- Mariendistel (Silymarin): wirkt antioxidativ und schützt die Leberzellen vor schädlichen Einflüssen.

- Artischocke: regt die Gallenproduktion an und unterstützt so die Fettverdauung.

- Löwenzahnwurzel: traditionell zur Anregung der Leber- und Gallentätigkeit verwendet.

In hochwertigen Präparaten werden diese Pflanzenstoffe oft mit B-Vitaminen, Cholin und weiteren Nährstoffen kombiniert, die für den Fettstoffwechsel und die Leberfunktion wichtig sind.

Auch kleine Hausmittel haben ihren Platz: Ein Glas Zitronenwasser am Morgen regt die Verdauung an und sorgt für einen frischen Start in den Tag. Ergänzend tragen Omega-3-Fettsäuren dazu bei, Entzündungen zu hemmen und den Fettstoffwechsel zu regulieren.

3. Ausgewogen essen: Zucker- und Fruchtzuckerfallen meiden

Zucker ist nicht nur in Süßigkeiten oder Limonaden enthalten, sondern versteckt sich auch in vielen Fertigprodukten, Joghurts, Müsliriegeln oder sogar herzhaften Lebensmitteln wie Ketchup. Besonders problematisch ist isolierter Fruchtzucker (Fruktose), der in großen Mengen über Softdrinks, Energy-Drinks und Fruchtsäfte aufgenommen wird. Er wird fast ausschließlich in der Leber verstoffwechselt und dort besonders leicht in Fett umgewandelt.

Die Folge: erhöhte Fetteinlagerung, steigende Leberwerte und ein höheres Risiko für Insulinresistenz.

Praktische Tipps:

- Wasser, Mineralwasser und ungesüßter Tee statt Softdrinks und Säfte trinken.

- Beim Einkaufen die Nährwerttabellen prüfen: Produkte mit mehr als 5 g Zucker pro 100 g besser meiden.

4. Achtung vor gesättigten Fettsäuren – den „schweren“ Fetten

Auch gesättigte Fettsäuren, wie sie in fettem Fleisch, Wurstwaren, Butter, frittierten Lebensmitteln und vielen Fertigprodukten vorkommen, belasten die Leber. Sie erhöhen den Anteil ungesunder Blutfette (LDL-Cholesterin) und fördern Entzündungsprozesse im Körper.

Besser geeignet sind:

- Ungesättigte Fettsäuren aus Olivenöl, Nüssen, Samen und Avocado.

- Omega-3-Fettsäuren aus Algenöl oder Lein– und Chiasamen, die entzündungshemmend wirken und den Fettstoffwechsel positiv beeinflussen.

5. Bewegung fest in den Alltag einbauen

Körperliche Aktivität ist einer der wirksamsten Wege, die Leber zu entlasten. Ideal sind eine Kombination aus Ausdauersport, wie zum Beispiel Radfahren, Schwimmen oder Nordic Walking, und Krafttraining, das Muskeln aufbaut und den Energieverbrauch erhöht. Schon regelmäßige Spaziergänge, Treppensteigen oder kurze Sporteinheiten im Alltag machen einen im Zweifelsfall entscheidenden Unterschied.

6. Alkohol möglichst vermeiden

Auch wenn die Erkrankung „nicht-alkoholisch“ heißt, schwächt Alkohol die Leber zusätzlich und kann den Krankheitsverlauf verschlimmern. Selbst kleine Mengen können riskant sein, wenn die Leber bereits verfettet ist.

Warum Alkohol so problematisch ist:

- Beim Abbau von Alkohol entstehen giftige Zwischenprodukte (z. B. Acetaldehyd), die Leberzellen schädigen.

- Alkohol beeinflusst den Fettstoffwechsel negativ und begünstigt zusätzliche Fetteinlagerungen in der Leber.

- Der Körper baut Alkohol immer vorrangig ab – andere Aufgaben der Leber wie Entgiftung oder Fettstoffwechsel werden in dieser Zeit vernachlässigt.

Je weniger Alkohol konsumiert wird, desto besser für die Leber. Am sichersten – besonders für Menschen mit Fettleber oder Risikofaktoren – ist ein vollständiger Verzicht. Wer sich unsicher ist, sollte mit seinem Arzt über mögliche Grenzen oder Alternativen sprechen. Schon eine alkoholfreie Zeit von mehreren Wochen kann die Leber entlasten und deutlich zu besseren Leberwerten beitragen.

7. Vorsorge ernst nehmen

Lebererkrankungen gehören zu den heimtückischsten Erkrankungen überhaupt, da sie sich oft über Jahre hinweg unbemerkt entwickeln. Die Leber selbst besitzt keine Schmerzrezeptoren – Schäden machen sich daher meist erst bemerkbar, wenn die Erkrankung bereits weit fortgeschritten ist.

Typische Warnsignale der Leber wie anhaltende Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit, Konzentrationsprobleme oder ein Druck- bzw. Völlegefühl im Oberbauch treten häufig erst dann auf, wenn die Leber schon stark belastet oder vergrößert ist.

Gerade Menschen mit Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck oder erhöhten Blutfetten haben ein erhöhtes Risiko für eine Fettleber und sollten daher besonders achtsam sein. Auch Personen mit familiärer Vorbelastung oder regelmäßigem Alkoholkonsum profitieren von einer engmaschigeren Kontrolle.

Welche Untersuchungen sind sinnvoll?

- Blutuntersuchungen: Die klassischen Leberwerte (GPT/ALT, GOT/AST, Gamma-GT) geben Hinweise auf mögliche Schäden oder Entzündungen. Erhöhte Werte sind ein Warnsignal, auch wenn keine Beschwerden bestehen.

- Ultraschalluntersuchung: Mit einer Sonografie lassen sich Fetteinlagerungen in der Leber sichtbar machen – oft noch bevor die Blutwerte auffällig werden.

- Erweiterte Diagnostik: Bei unklaren Befunden können weitere Verfahren wie eine Messung der Lebersteifigkeit oder spezielle Bluttests eingesetzt werden, um eine Fibrose oder Zirrhose frühzeitig zu erkennen.

Je früher eine Fettleber oder andere Lebererkrankung entdeckt wird, desto größer sind die Chancen, den Verlauf durch Lebensstiländerungen und gegebenenfalls medizinische Unterstützung umzukehren oder zu verlangsamen.

In vielen Fällen können Betroffene durch gezielte pflanzliche Nahrungsergänzung, Gewichtsabnahme, Ernährungsumstellung, Bewegung und Alkoholverzicht ihre Leberwerte innerhalb weniger Monate deutlich verbessern.

8. Stress abbauen und ausreichend schlafen

Die Leber ist nicht nur durch Ernährung und Bewegung beeinflussbar – auch psychische Belastungen und Schlafgewohnheiten haben großen Einfluss auf ihre Gesundheit. Dauerhafter Stress und Schlafmangel bringen den Hormonhaushalt durcheinander, was indirekt das Risiko für Übergewicht und Fettleber erhöht.

Chronischer Stress führt zu einem Anstieg des Stresshormons Cortisol. Cortisol wirkt sich negativ auf den Zucker- und Fettstoffwechsel aus: Es begünstigt Heißhungerattacken, fördert die Einlagerung von Bauchfett und steigert die Insulinresistenz. All das sind Risikofaktoren für die Entstehung einer Fettleber.

Darüber hinaus schwächt Dauerstress das Immunsystem, erhöht die Entzündungsneigung im Körper und kann bestehende Leberprobleme verschlimmern.

Während des Schlafs läuft die Leber auf Hochtouren: Sie baut Giftstoffe ab, reguliert den Blutzuckerspiegel und versorgt den Körper mit wichtigen Eiweißen. Wer regelmäßig weniger als 7 Stunden Schlaf pro Nacht bekommt, stört diese Prozesse. Studien zeigen, dass Schlafmangel zu einer verstärkten Fetteinlagerung in der Leber und einem erhöhten Risiko für Stoffwechselerkrankungen führen kann.

Ein erholsamer Schlaf von 7–8 Stunden pro Nacht unterstützt also nicht nur die geistige Leistungsfähigkeit, sondern auch die Entgiftungs- und Regenerationsarbeit der Leber.

Praktische Tipps für mehr Ausgleich

- Entspannungstechniken nutzen: Yoga, Meditation, progressive Muskelentspannung oder Atemübungen helfen, Cortisol zu senken.

- Regelmäßige Bewegung: Spaziergänge an der frischen Luft wirken wie ein „Reset“ für Körper und Geist und verbessern gleichzeitig den Schlaf.

- Schlafhygiene beachten: Feste Schlafenszeiten, ein ruhiges, dunkles Schlafzimmer und der Verzicht auf Bildschirmnutzung kurz vor dem Zubettgehen fördern tiefen, erholsamen Schlaf.

- Bewusste Pausen im Alltag: Schon 5–10 Minuten Achtsamkeit oder kurze Dehnübungen können das Stresslevel spürbar senken.

Fazit: Mit einem gesunden Gewicht die Fettleber verhindern

Heute gilt: Die sogenannte „stoffwechselbedingte Fettleber“ ist die häufigste Lebererkrankung in westlichen Ländern. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig gegenzusteuern – durch bewusste Ernährung, mehr Bewegung und ein ganzheitlich gesundes Leben. Genau hier setzt die Forschung an.

Schon kleine, konsequente Maßnahmen können die Leber spürbar entlasten und langfristig schützen:

✅ Gesundes Körpergewicht anstreben

✅ Ausgewogen essen

✅ Regelmäßige Bewegung

✅ Alkoholkonsum einschränken

✅ Stress abbauen und ausreichend schlafen

✅ Natürliche Unterstützung nutzen

✅ Vorsorge ernst nehmen

Wer diese Punkte konsequent umsetzt, kann die Entstehung oder Verschlechterung einer Fettleber deutlich verlangsamen und seine Leber langfristig gesund halten.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Ja. Besonders Bauchfett ist stoffwechselaktiv und setzt vermehrt Fettsäuren frei, die in der Leber eingelagert werden. Dies kann zu einer Fettleber führen, die Entzündungen und langfristig Leberfunktionsstörungen verursachen kann. Je höher das Übergewicht, desto größer das Risiko für Leberprobleme.

Eine Fettleber verursacht oft keine frühen Beschwerden, weshalb sie lange unentdeckt bleiben kann. Typische spätere Symptome sind Müdigkeit, Leistungsschwäche, Druck im Oberbauch oder Völlegefühl. Häufig werden erhöhte Leberwerte im Blut oder Ultraschalluntersuchungen zur Diagnose genutzt.

Ja. Schon eine moderate Gewichtsreduktion von 5–10 % kann die Fettmenge in der Leber deutlich reduzieren. Langfristig senkt dies die Entzündungswerte und verbessert die Leberfunktion, auch ohne Medikamente. Dabei ist ein nachhaltiger Ansatz wichtiger als radikale Crash-Diäten.

Ja. Alkohol wird in der Leber abgebaut und belastet sie zusätzlich. Selbst kleine Mengen können die Regenerationsfähigkeit der Leber einschränken und die Entstehung von Entzündungen begünstigen. Am besten ist bei bestehender Fettleber ein vollständiger Verzicht.

Regelmäßige Ausdauer- und Kraftübungen fördern den Fettstoffwechsel und reduzieren die Fetteinlagerung in der Leber. Schon 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche, wie zügiges Gehen oder Radfahren, können die Leberwerte verbessern. Krafttraining unterstützt zusätzlich den Muskelaufbau und steigert den Energieverbrauch.

Quellenverzeichnis:

(1) Giulio Marchesini, Simona Moscatiello, Silvia Di Domizio, Gabriele Forlani, Obesity-Associated Liver Disease, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 93, Issue 11_supplement_1, 1 November 2008, Pages s74–s80

(2) Anastácio LR, Ferreira LG, Ribeiro Hde S, Lima AS, Vilela EG, Correia MI. Weight loss during cirrhosis is related to the etiology of liver disease. Arq Gastroenterol. 2012 Jul-Sep;49(3):195-8. doi: 10.1590/s0004-28032012000300005. PMID: 23011241.

(3) Du S, Wang C, Jiang W, Li C, Li Y, Feng R, Sun C. The impact of body weight gain on nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome during earlier and later adulthood. Diabetes Res Clin Pract. 2016 Jun;116:183-91. doi: 10.1016/j.diabres.2016.04.047. Epub 2016 Apr 30. PMID: 27321334.

(4) Kim Y, Chang Y, Cho YK, Ahn J, Shin H, Ryu S. Obesity and Weight Gain Are Associated With Progression of Fibrosis in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Feb;17(3):543-550.e2. doi: 10.1016/j.cgh.2018.07.006. Epub 2018 Sep 11. PMID: 30012432.