Die Leber ist eines der zentralen Stoffwechselorgane des Körpers und übernimmt vielfältige Funktionen. Sie verarbeitet Nährstoffe, speichert Energie, produziert Eiweiße für Blutgerinnung und Immunabwehr und baut zugleich Schadstoffe sowie Medikamente ab. Ein besonderes Merkmal ist ihre ausgeprägte Regenerationsfähigkeit: Selbst nach Schädigungen kann Lebergewebe in vielen Fällen nachwachsen.

Kommt es jedoch zu einer Überlastung – etwa durch eine unausgewogene Ernährung, Alkohol oder einen gestörten Fettstoffwechsel – gerät die Verarbeitung von Fettsäuren ins Ungleichgewicht. Überschüssiges Fett wird dann in den Leberzellen eingelagert. Diese Fettakkumulation führt langfristig zur Entwicklung einer Fettleber. Das Tückische: Die Erkrankung bleibt meist lange symptomlos und wird häufig erst zufällig bei Routineuntersuchungen entdeckt.

- NAFLD ist die häufigste Ursache chronischer Lebererkrankungen weltweit – Die Prävalenz liegt global bei 25–40 % in Hochrisikogruppen (1).

- Männer und ältere Menschen sind häufiger betroffen, aber auch Kinder und Jugendliche mit Adipositas leiden zunehmend an einer Fettleber (1).

- Die wirkungsvollste Methode zur Behandlung einer Fettleber ist eine Lebensstiländerung mit weniger Zucker, gesättigten Fettsäuren und Alkohol (2)(3)- ergänzend zeigen pflanzliche Wirkstoffe überzeugende Effekte in aktuellen Studien (7)(8)(9).

Kann man eine Fettleber loswerden?

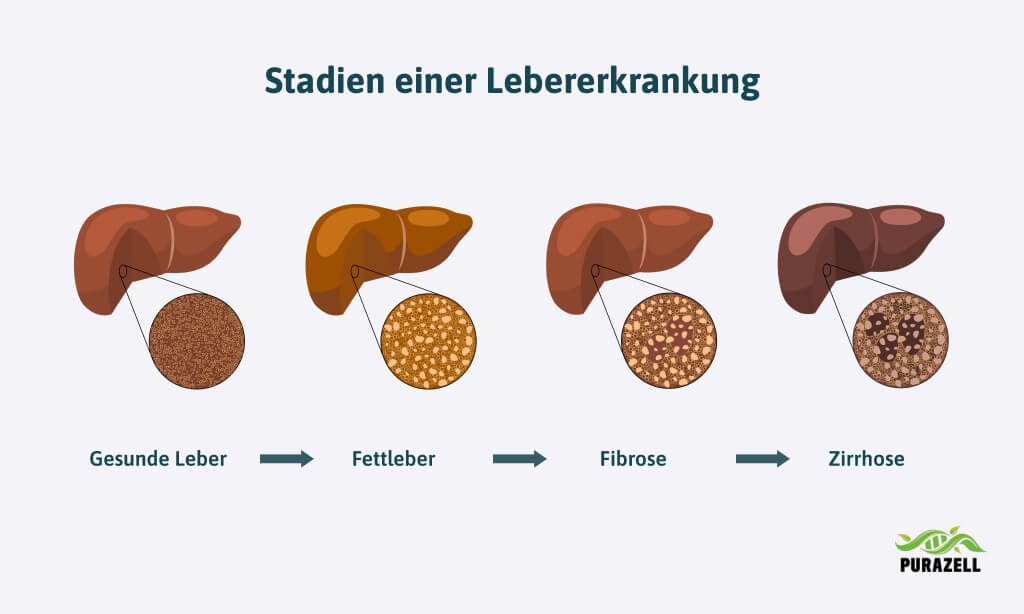

Ob eine Fettleber heilbar ist, hängt in erster Linie vom Stadium der Erkrankung ab. Die Leber ist ein außergewöhnlich regenerationsfähiges Organ: Selbst nach starker Belastung oder Schädigung kann sie große Teile ihrer Funktion wiederherstellen – solange die Zellstruktur weitgehend intakt bleibt.

- Einfache Fettleber: Heilbar, vollständige Rückbildung möglich

- Fettleber mit Entzündung: Teilweise heilbar, Schädigungen können gestoppt oder verbessert werden, Risiko für Narbenbildung

- Fibrose: Nur begrenzt heilbar, Vernarbungen teilweise rückbildungsfähig, abhängig vom Ausmaß

- Leberzirrhose: Nicht heilbar, Vernarbungen dauerhaft, nur Verlangsamung des Fortschreitens möglich

Bei der sogenannten einfachen Fettleber, also der Einlagerung von Fett in mehr als 5 % der Leberzellen ohne Entzündung oder Vernarbung, sind die Heilungschancen besonders gut.

In diesem frühen Stadium spricht man oft von einer „reversiblen“ Erkrankung, weil die Fettablagerungen wieder vollständig verschwinden können, sobald die Belastung der Leber nachlässt. Hierbei bleiben die Leberzellen selbst unbeschädigt, sodass das Organ nach der Entlastung seine normale Funktion nahezu vollständig zurückerlangen kann.

Anders wird die Situation, wenn die Fettleber fortschreitet und entzündliche Prozesse einsetzen – die sogenannte nicht-alkoholische Steatohepatitis. In diesem Stadium beginnen Immunreaktionen und oxidativer Stress die Leberzellen zu schädigen.

Dadurch steigt das Risiko, dass Bindegewebe eingelagert wird, was man als Fibrose bezeichnet. Diese Vernarbungen können die Regenerationsfähigkeit der Leber dauerhaft einschränken.

Sobald es zur Zirrhose kommt, also einer großflächigen Vernarbung mit Umbau des gesamten Organgewebes, ist die Erkrankung in der Regel nicht mehr heilbar. Zwar können Symptome gelindert und das Fortschreiten verlangsamt werden, doch die ursprüngliche, gesunde Struktur der Leber lässt sich in diesem Stadium nicht mehr wiederherstellen.

Die ersten Schritte entscheiden: Leber und Bauchspeicheldrüse verfettet – Was tun?

Die ersten Schritte zur Erkennung einer Fettleber beginnen meist beim Hausarzt. Da die Erkrankung oft lange ohne spürbare Beschwerden verläuft, ist ein bewusstes Gesundheitsverhalten besonders wichtig.

Wer zu einer Risikogruppe gehört – etwa bei Übergewicht, Diabetes oder regelmäßigem Alkoholkonsum – sollte regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Hausarzt wahrnehmen. Dieser erfasst mögliche Risikofaktoren, prüft Ursachen und kann anhand erster Blut- und Ultraschalluntersuchungen erkennen, ob die Leber betroffen ist.

Bei auffälligen Befunden oder unklarer Situation erfolgt eine Überweisung an einen Facharzt – Hepatologen, um weitere Diagnostik und eine gezielte Einordnung des Krankheitsstadiums vorzunehmen.

- Blutuntersuchung: Erste Hinweise auf eine Fettleber ergeben sich oft durch erhöhte Leberwerte wie ALT, AST und GGT. Diese Werte zeigen, dass Leberzellen geschädigt oder belastet sind. Allerdings sind sie unspezifisch – erhöhte Werte können auch andere Ursachen haben, daher reicht dieser Befund allein nicht für die Diagnose.

- Ultraschall (Sonografie): Dies ist der häufigste und schonendste erste Schritt, um eine Fettleber sichtbar zu machen. Die verfettete Leber erscheint im Ultraschall heller. Vorteil: Die Untersuchung ist schnell, schmerzlos und ohne Strahlenbelastung.

- Ausschluss anderer Ursachen: Um eine korrekte Diagnose zu stellen, muss der Arzt andere mögliche Auslöser wie regelmäßigen Alkoholkonsum, bestimmte Medikamente oder Virushepatitis berücksichtigen. Erst wenn diese ausgeschlossen oder eingeordnet sind, lässt sich die Fettleber einer bestimmten Form zuordnen.

- Spezialdiagnostik: Wenn unklar bleibt, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist, können weitere Verfahren eingesetzt werden:

- MRT oder CT: Detailliertere Bildgebung zur Beurteilung von Leberfett.

- Fibroscan (Elastografie): Misst die Elastizität des Lebergewebes, wodurch sich eine beginnende Fibrose oder Zirrhose erkennen lässt.

- Leberbiopsie: Gilt als Goldstandard, da Gewebeproben unter dem Mikroskop untersucht werden können. Sie zeigt genau, ob Entzündungen, Fibrose oder Narben vorliegen – ist aber invasiv und wird nur in ausgewählten Fällen durchgeführt.

Fettleber Therapien: Was kann ich dagegen tun?

Die wichtigste und wirksamste Maßnahme bei einer Fettleber ist eine konsequente Veränderung des Lebensstils. Schon eine Gewichtsabnahme von 5–10 % kann die Leberwerte spürbar verbessern und die Fetteinlagerung in der Leber deutlich reduzieren.

- Ernährung: Eine ausgewogene, kalorienbewusste Ernährung mit viel Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchten und pflanzlichen Proteinen entlastet die Leber. Zuckerhaltige Lebensmittel, stark verarbeitete Produkte und gesättigte Fette sollten dagegen gemieden werden.

- Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität – z. B. zügiges Gehen, Radfahren oder Ausdauertraining – verbessert den Fettstoffwechsel, senkt die Insulinresistenz und unterstützt den Gewichtsabbau. Schon 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche zeigen nachweislich positive Effekte.

- Alkoholverzicht: Auch kleine Mengen Alkohol belasten die Leber zusätzlich und sollten möglichst vermieden werden.

Medikamente stehen zwar zur Verfügung, kommen aber in der Regel nur dann zum Einsatz, wenn Lebensstiländerungen allein nicht ausreichen oder die Erkrankung bereits weiter fortgeschritten ist. In den allermeisten Fällen bleibt die Umstellung von Ernährung, Bewegung und Alkoholkonsum die effektivste Therapie.

Minimierung der Risikofaktoren: Nein zu Alkohol, Zucker und Fett

Bedeutende Risikofaktoren sind:

- Alkoholkonsum, selbst kleine Mengen belasten die Leber, da beim Abbau giftige Nebenprodukte entstehen.

- Zucker & Fruchtzucker fördern die Fetteinlagerung in den Leberzellen.

- Gesättigte Fette & stark verarbeitete Lebensmittel verstärken Insulinresistenz und Übergewicht.

- Übergewicht & Bewegungsmangel erhöhen das Risiko für nicht-alkoholische Fettleber deutlich.

- Bestimmte Medikamente können die Leberwerte belasten und sollten ärztlich überprüft werden.

Der Verzicht auf Alkohol, Zucker und ungesunde Fette ist die Grundlage jeder Fettlebertherapie. Um das Risiko zu senken, empfehlen Fachgesellschaften vor allem eine ernährungsbasierte Prävention und Therapie. Besonders zwei Diätformen haben sich in Studien als hilfreich erwiesen.

1. Mediterrane Ernährung

Die mediterrane Ernährung ist reich an Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Vollkorn, Olivenöl und Fisch, während rotes Fleisch und Zucker stark reduziert werden. Laut einer Meta-Analyse von 10 randomisierten kontrollierten Studien (2) mit 705 Teilnehmern kann diese Ernährungsform die Leberwerte AST und GGT signifikant senken, während die Ergebnisse für ALT uneinheitlich bleiben.

Der positive Effekt wird vor allem auf den hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und Antioxidantien zurückgeführt.

2. DASH-Diät

Auch die DASH-Diät – ursprünglich zur Senkung von Bluthochdruck entwickelt – zeigt starke Effekte auf die Lebergesundheit. In einer 12-wöchigen RCT-Studie (3) mit 60 Erwachsenen mit metabolischem Syndrom konnte sie den Fatty Liver Index, Leberwerte (ALT, AST, GGT) sowie Gewicht, Taillenumfang und Blutdruck deutlich stärker verbessern als eine Kontrollernährung.

Die positiven Effekte beruhen auf dem hohen Anteil an Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Polyphenolen sowie dem geringen Gehalt an gesättigten Fetten und Zucker.

Gemeinsam haben beiden Ernährungsformen die deutliche Einschränkung von Zucker und ungesunden Fetten. Das entlastet die Leber, reduziert Fetteinlagerungen und trägt zugleich zur Senkung von Entzündungswerten bei.

Abnehmen – Das beste Mittel gegen Fettleber

Eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und die Vermeidung von Übergewicht sind die wirksamsten Strategien, um die Leber zu entlasten. Wird der Energiebedarf des Körpers dauerhaft überschritten, kann die Leber überschüssige Fette nicht mehr vollständig verarbeiten.

Die Folge: Fettsäuren werden in den Leberzellen gespeichert. Sobald mehr als 5 % der Leberzellen verfettet sind, spricht man von einer nicht-alkoholischen Fettleber . Mit zunehmendem Fettanteil verschlechtert sich die Leberfunktion und das Risiko für Entzündungen, Fibrose oder Zirrhose steigt.

Bewegung spielt dabei eine doppelte Rolle: Präventiv reduziert sie das Risiko einer Fetteinlagerung, indem sie den Fett- und Zuckerstoffwechsel verbessert. Regenerativ unterstützt körperliche Aktivität die Rückbildung einer bestehenden Fettleber.

Studien zeigen, dass bereits eine Gewichtsreduktion von 5-10 % (4) zu einer deutlichen Verbesserung der Leberwerte, einer Abnahme der Fetteinlagerung und sogar zu einer teilweisen Normalisierung der Leberstruktur führen kann.

Besonders effektiv ist dabei eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining, da sie nicht nur den Energieverbrauch erhöht, sondern auch die Insulinsensitivität verbessert.

Können Medikamente eine Fettleber entfetten?

Kommt es trotz einer Ernährungsumstelllung und zusätzlicher Bewegung zu einer fortgeschrittenen nicht-alkoholischen Steatohepatitis oder Fibrose, kann eine medikamentöse Behandlung erwogen werden (1).

Einige Medikamente zeigen bereits klinisch nachgewiesene Effekte:

- Pioglitazon und Liraglutid verbessern insbesondere bei Typ-2-Diabetes die Insulinsensitivität und können die Leberwerte positiv beeinflussen (1).

- Vitamin E kann bei nicht-alkoholische Steatohepatitis ohne Diabetes die Fettleber und Entzündungszeichen reduzieren, allerdings ist die Langzeitsicherheit noch nicht abschließend geklärt (1).

- Andere Wirkstoffe, wie Metformin oder Statine, verbessern die Fettleber selbst nicht direkt, können aber begleitend das kardiovaskuläre Risiko oder den Blutzucker regulieren (1).

Zudem werden neue Medikamente in klinischen Studien untersucht, darunter GLP1-Analoga, FXR-Agonisten, FGF19/21 oder SCD1-Inhibitoren, die gezielt auf Stoffwechselprozesse und Leberentzündungen wirken sollen – bisher aber noch nicht über die Testphase hinaus sind (1).

Fettleber heilen mit pflanzlichen Wirkstoffen

Pflanzliche Wirkstoffe werden nicht ohne Grund bereits seit Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden, zur Heilung von Gallenproblemen, Verdauungsproblemen und auch kognitiven Symptomen einer Lebererkrankung, wie Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen und Traurigkeit verwendet.

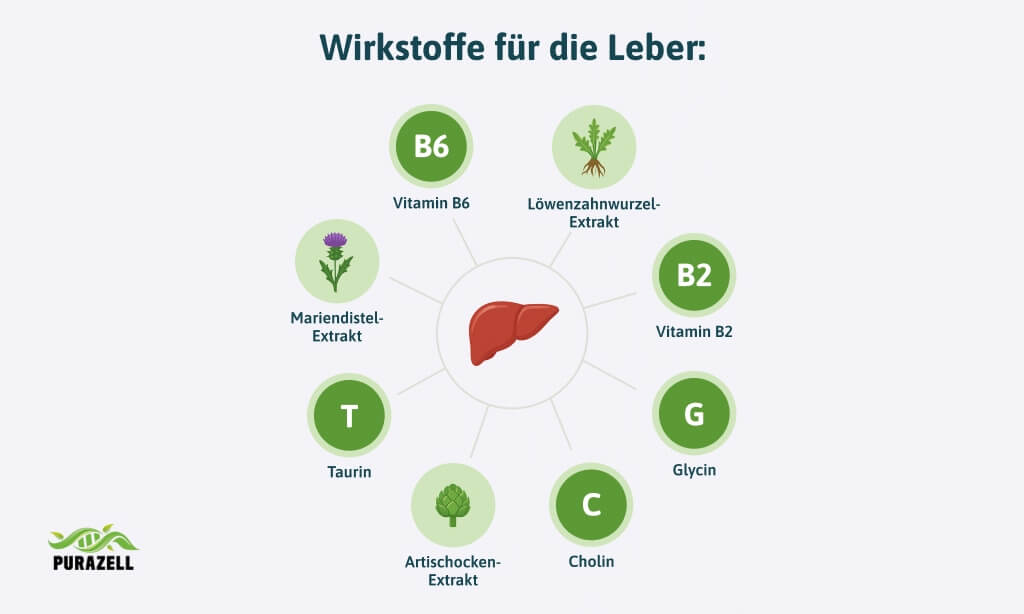

Sie können die Leber auf natürliche Weise unterstützen, Leberschäden mindern und die Leberwerte stabilisieren. Studien belegen, dass bestimmte Pflanzenstoffe sowohl vorbeugend als auch regenerativ gegen eine Fettleber wirken – besonders dann, wenn mehrere Substanzen kombiniert und ihre synergetischen Effekte genutzt werden.

Daher setzen viele wirksame Präparate auf eine Kombination verschiedener Pflanzenextrakte. Besonders gut untersucht sind

- Mariendistel

- Artischocke

- Löwenzahnwurzel

- Cholin

- B-Vitamine

- Taurin

- Glycin

- und Desmodium-Extrakt

Mariendistel: Erwiesene Hilfe bei leichter Fettleber

Schon in der Antike wurde die Mariendistel wegen ihrer positiven Wirkung auf Leber und Galle geschätzt. Ärzte wie Dioskurides und später Hildegard von Bingen beschrieben ihre Anwendung zur Behandlung von „innerer Hitze“ und Verdauungsbeschwerden.

Und auch die moderne Medizin weiß die Heilkraft der Mariendistel – oder genauer gesagt ihres Wirkstoffes Sylmarin – zu schätzen. Silymarin zeigt in zahlreichen Studien leberstärkende Effekte (5):

- Verbesserung der Leberwerte: Senkung der Enzyme ALT und AST, die als Marker für Leberbelastung dienen (5).

- Reduktion des Fettgehalts der Leber: Verbesserung von Fettleber-Index, Fettleber-Score und Steatose-Grad (5).

- Beeinflussung der Blutfette: Reduktion von Gesamtcholesterin, LDL und Triglyzeriden bei gleichzeitigem Anstieg des „guten“ HDL-Cholesterins (5).

- Unterstützung des Stoffwechsels: Senkung des Insulinspiegels und Verbesserung der Insulinsensitivität; der Blutzucker bleibt meist unverändert (5).

Die größte Wirksamkeit zeigt Silymarin im Frühstadium der Fettleber (5). Bei fortgeschrittener Erkrankung sind die Effekte schwächer. Ob Silymarin langfristig auch eine Leberfibrose positiv beeinflusst, ist im Gegensatz zu einer nachweislichen Wirkung auf eine Fettleber bislang noch nicht ausreichend untersucht.

Artischockenextrakt: Das Geheimnis liegt in den Blättern

Auch Artischockenextrakt weist nachweislich positive Effekte auf die Lebergesundheit auf. Besonders der Extrakt der Artischockenblätter bündelt die Kraft der Wirkstoffe auf ein für den Körper gut aufnehmbares Medium.

- Normalisierung der Blutfettwerte: Senkung von Gesamtcholesterin, Triglyzeriden und LDL; gleichzeitiger Anstieg von HDL (6).

- Reduktion der Insulinresistenz: Deutliches Absinken von Nüchterninsulin; HOMA-IR tendenziell verbessert, Nüchternblutzucker bleibt weitgehend unverändert (6).

- Stabilisation erhöhter Leberwerte: ALT- und AST-Werte werden signifikant gesenkt (6).

- Verbesserung der Fettleber: Besserung von Fettleber-Index, Fettleber-Score und Steatose-Grad (6).

Diese Effekte wurden bei Patienten mit Fettleber, NASH, Typ-2-Diabetes, Übergewicht und Hypercholesterinämie beobachtet – und das ohne nennenswerte Nebenwirkungen (6).

Löwenzahnextrakt: Die Kraft der Wurzel

Studien (7) weisen auch für Löwenzahnextrakt eine unterstützende Wirkung auf die Leberfunktion nach:

- Reduktion von eingelagerten Fett in der Leber: Verringerung von Fettansammlungen, die durch ungesunde Ernährung entstanden sind (7).

- Verbesserung der Blutfettwerte: Senkung von Triglyzeriden und Cholesterin (7).

- Senkung der Insulinresistenz: Reduktion von Nüchternglukose, Insulin und HOMA-IR sowie Verbesserung der Glukosetoleranz (7).

- Gewichtskontrolle: Geringere Gewichtszunahme und Reduktion einer Lebervergrößerung bei ungünstiger Ernährung.

Verantwortlich für die Wirkung der Löwenzahnwurzel sind vor allem die enthaltenen Bitterstoffe. In geringeren Mengen sind sie auch in gewissen Kräutern oder anderen Wurzeln enthalten und regen zusätzlich sowohl die Verdauung als auch die Galle an.

Cholin: Ein Mangel kann verehrende Auswirkungen haben

Cholin ist ein essenzieller Nährstoff, der entscheidend für den Fettstoffwechsel der Leber ist. Ein Mangel kann nachweislich die Entwicklung einer schweren Leberfibrose begünstigen – insbesondere bei postmenopausalen Frauen mit nicht-alkoholischer Fettleber (8).

Frauen nach der Menopause, die weniger als 50 % des empfohlenen Tagesbedarfs an Cholin aufnahmen, hatten ein deutlich höheres Risiko für eine fortgeschrittene Leberfibrose (8). Dieser Zusammenhang blieb auch nach Berücksichtigung anderer Risikofaktoren bestehen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine ausreichende Cholinversorgung besonders für postmenopausale Frauen mit Fettleber wichtig sein könnte, um das Fortschreiten zur Fibrose zu verhindern.

Fazit: Was kann man gegen eine Fettleber machen?

Vor allem Zucker, Alkohol und ungesunde Fette sind die größten Treiber für die Entstehung einer Fettleber – und das oft lange unbemerkt. Der Grund: Alkohol wird fast ausschließlich in der Leber abgebaut und setzt dabei giftige Nebenprodukte frei, die die Leberzellen schädigen. Zucker – insbesondere Fruchtzucker – fördert die Einlagerung von Fett in den Leberzellen, während gesättigte Fette und stark verarbeitete Lebensmittel die Insulinresistenz und damit die Fettleber zusätzlich verschärfen.

Der wichtigste erste Schritt zur Verhinderung und Behandlung einer Fettleber ist daher immer eine Ernährungsumstellung. Weniger Zucker, kein Alkohol und eine Reduktion gesättigter Fettsäuren.

Zusätzlich zeigen Studien, wie effektiv pflanzliche Wirkstoffe gegen Fettleber helfen. Besonders:

✅ Mariendistel

✅ Löwenzahn

✅ Artischockenblatt

In Kombination mit B-Vitaminen, Taurin, Cholin und weiteren leberschützenden Wirkstoffen ergänzen sie einander und können in Form eines hochqualitativen Präparates die Genesung von einer Fettleber deutlich erleichtern und beschleunigen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Eine Fettleber entsteht, wenn sich zu viel Fett in den Leberzellen einlagert. Das passiert oft durch Übergewicht, ungesunde Ernährung oder Bewegungsmangel – kann aber auch bei Normalgewichtigen vorkommen.

Die meisten merken zunächst nichts, da eine Fettleber oft keine Symptome macht. Müdigkeit, Druck im rechten Oberbauch oder erhöhte Leberwerte können Hinweise sein. Sicher feststellen lässt sie sich durch Ultraschall oder Blutuntersuchungen.

Ja, unbehandelt kann sie sich entzünden (NASH), zu Narbengewebe (Fibrose) führen und im schlimmsten Fall in eine Leberzirrhose oder Leberkrebs übergehen.

Ja! Im Gegensatz zu vielen anderen Lebererkrankungen kann sich eine Fettleber bei konsequenter Lebensstiländerung vollständig zurückbilden.

Derzeit gibt es keine Standardmedikamente speziell gegen Fettleber. Pflanzliche Wirkstoffe wie Silymarin und eine Lebensstilumstellung mit weniger Fett, Zucker, Alkohol und mehr Bewegung wirken effektiv gegen eine Fettleber.

Quellenverzeichnis:

(1) Huang TD, Behary J, Zekry A. Non-alcoholic fatty liver disease: a review of epidemiology, risk factors, diagnosis and management. Intern Med J. 2020 Sep;50(9):1038-1047. doi: 10.1111/imj.14709. PMID: 31760676.

(2) Sangouni AA, Hassani Zadeh S, Mozaffari-Khosravi H, Hosseinzadeh M. Effect of Mediterranean diet on liver enzymes: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr. 2022 Oct 14;128(7):1231-1239. doi: 10.1017/S0007114521002270. Epub 2021 Jun 21. PMID: 34165054.

(3) Sangouni AA, Hosseinzadeh M, Parastouei K. The effect of dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet on fatty liver and cardiovascular risk factors in subjects with metabolic syndrome: a randomized controlled trial. BMC Endocr Disord. 2024 Jul 25;24(1):126. doi: 10.1186/s12902-024-01661-x. PMID: 39054440; PMCID: PMC11270781.

(4) Ghaemi A, Taleban FA, Hekmatdoost A, Rafiei A, Hosseini V, Amiri Z, Homayounfar R, Fakheri H. How Much Weight Loss is Effective on Nonalcoholic Fatty Liver Disease? Hepat Mon. 2013 Dec 7;13(12):e15227. doi: 10.5812/hepatmon.15227. PMID: 24358045; PMCID: PMC3867211.

(5) Li S, Duan F, Li S, Lu B. Administration of silymarin in NAFLD/NASH: A systematic review and meta-analysis. Ann Hepatol. 2024 Mar-Apr;29(2):101174. doi: 10.1016/j.aohep.2023.101174. Epub 2023 Oct 29. PMID: 38579127.

(6) Amini MR, Sheikhhossein F, Talebyan A, Bazshahi E, Djafari F, Hekmatdoost A. Effects of Artichoke Supplementation on Liver Enzymes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Clin Nutr Res. 2022 Jul 25;11(3):228-239. doi: 10.7762/cnr.2022.11.3.228. PMID: 35949559; PMCID: PMC9348909.

(7) Davaatseren M, Hur HJ, Yang HJ, Hwang JT, Park JH, Kim HJ, Kim MJ, Kwon DY, Sung MJ. Taraxacum official (dandelion) leaf extract alleviates high-fat diet-induced nonalcoholic fatty liver. Food Chem Toxicol. 2013 Aug;58:30-6. doi: 10.1016/j.fct.2013.04.023. Epub 2013 Apr 18. PMID: 23603008.

(8) Guerrerio AL, Colvin RM, Schwartz AK, Molleston JP, Murray KF, Diehl A, Mohan P, Schwimmer JB, Lavine JE, Torbenson MS, Scheimann AO. Choline intake in a large cohort of patients with nonalcoholic fatty liver disease. Am J Clin Nutr. 2012 Apr;95(4):892-900. doi: 10.3945/ajcn.111.020156. Epub 2012 Feb 15. PMID: 22338037; PMCID: PMC3302364.